Fernsicht Norwegen

Erholung sehen, spüren, riechen, erleben.

Erholung sehen, spüren, riechen, erleben.

Wenn ein Bauherr mit streng traditionellem Geschmack einen Architekten beauftragt, der für modernste Architektur bekannt ist, kommt es unweigerlich zu Reibereien. Dass daraus dennoch ein fantastisches Haus entstehen kann, zeigt das «By the way house» in Polen.

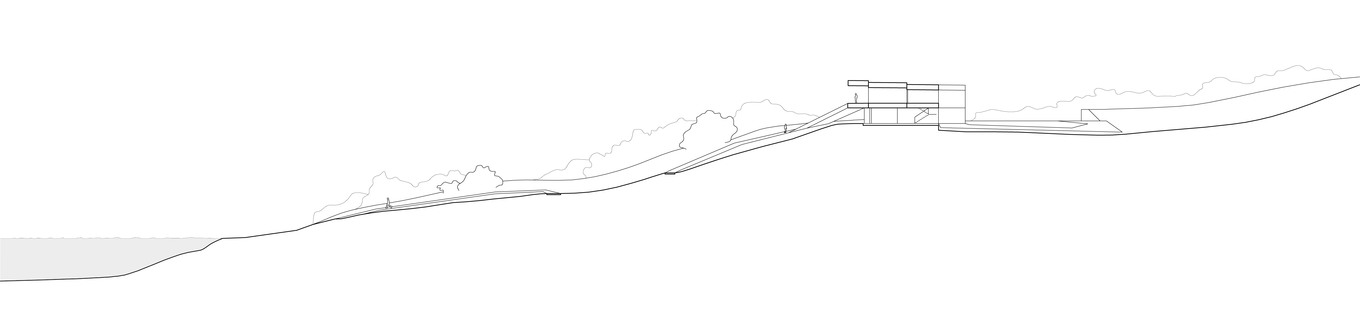

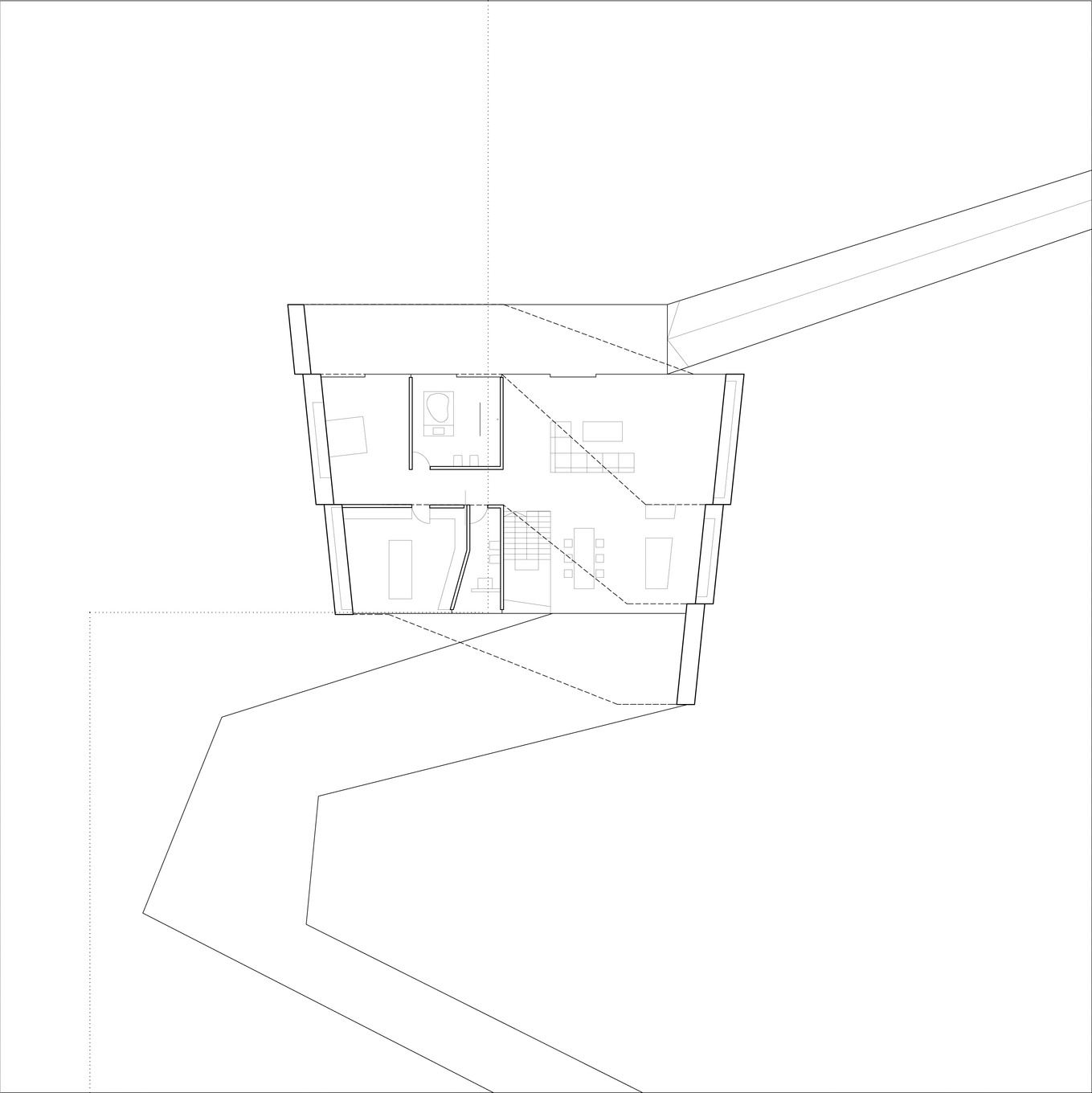

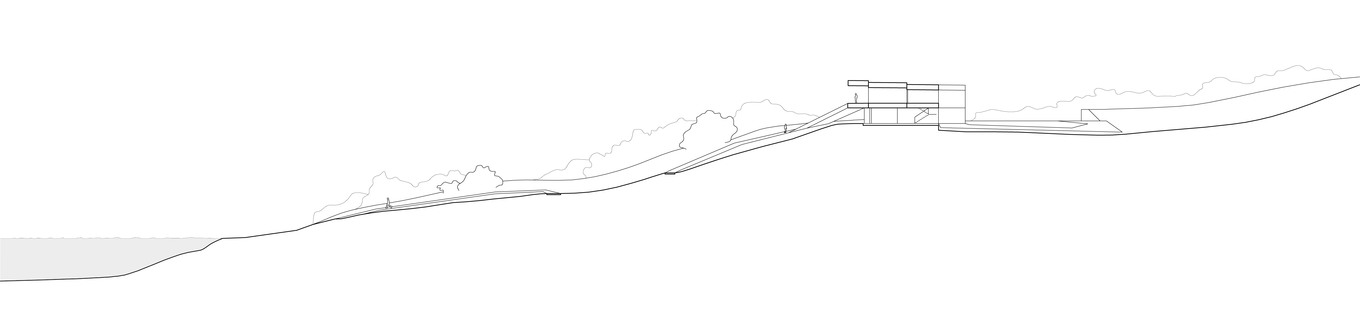

Das grosse Grundstück, auf dem das Haus zu stehen kam, ist malerisch: ein sanft abfallender Hang direkt am Flussufer mit einem alten Haus in der Mitte, gesäumt von einem weitläufigen Obstgarten. Das neue Haus sollte das alte am selben Standort ersetzen. Trotz des schönen Gartens wollte der Bauherr ein Wohnzimmer im Obergeschoss, da er sich so sicherer fühlte. Die Umgebung lag sowohl dem Bauherrn als auch dem Architekten am Herzen: «Wir wollten die Landschaft nicht verunstalten», sagt der Bauherr. Da das Haus in der Mitte des Grundstücks stehen sollte, musste aber eine Zufahrt geplant werden. Hier kam dem Architekten die rettende Idee: Er würde das vom Bauherrn gewünschte konventionelle Haus in diesen Zufahrtsweg «einwickeln». Nach langen Diskussionen war der Kompromiss zwischen Auftraggeber und Architekt endlich gefunden.

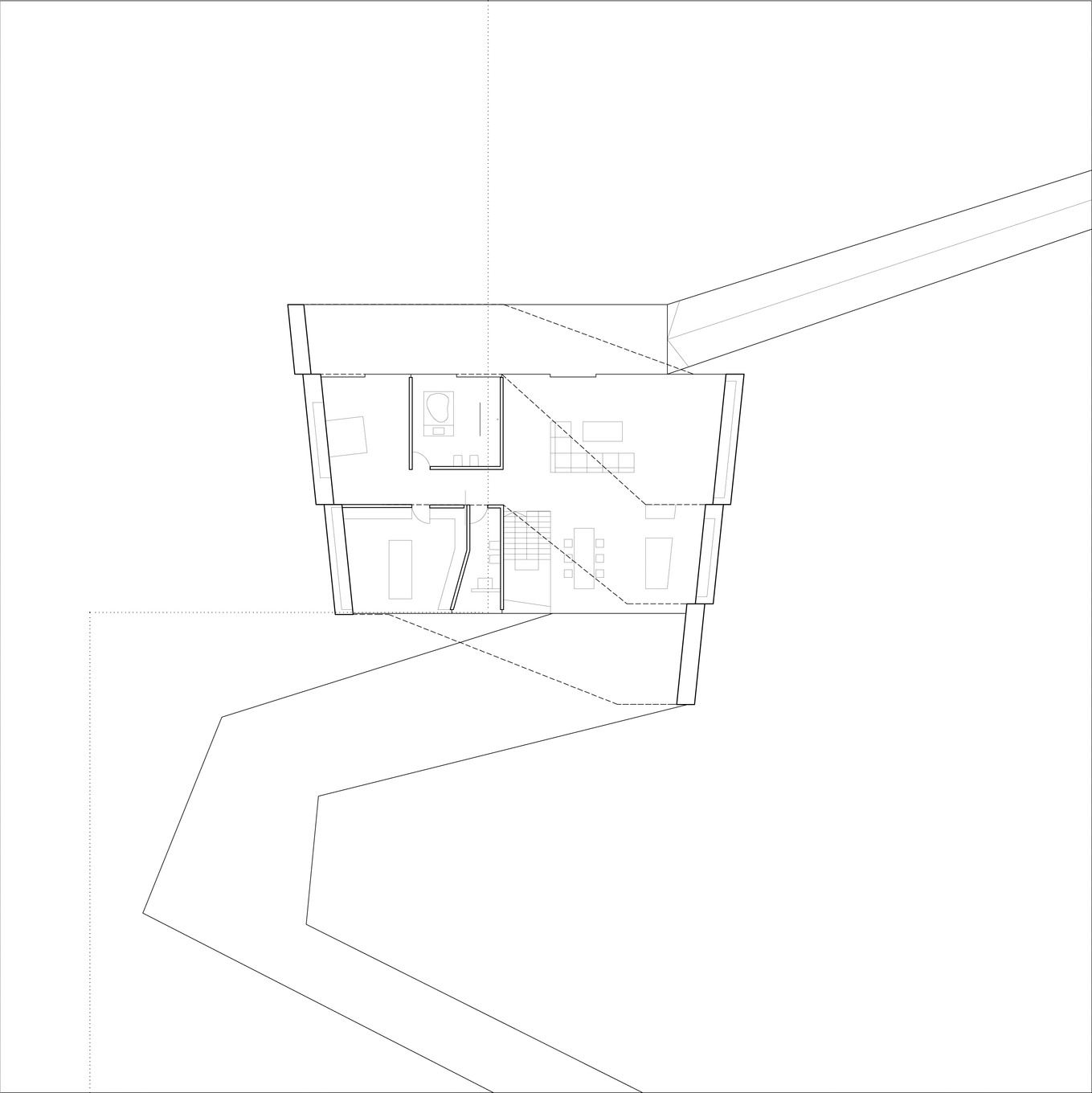

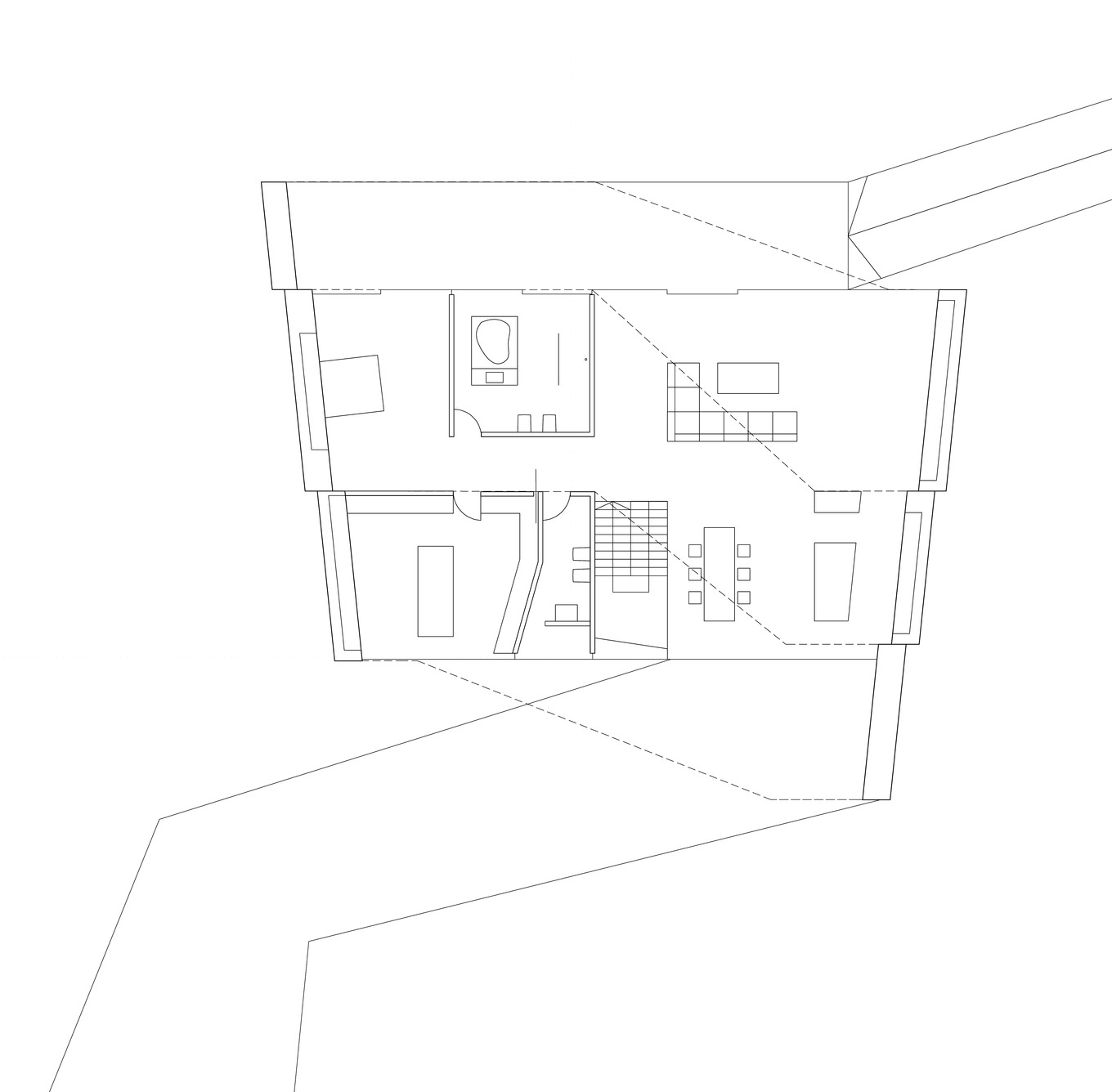

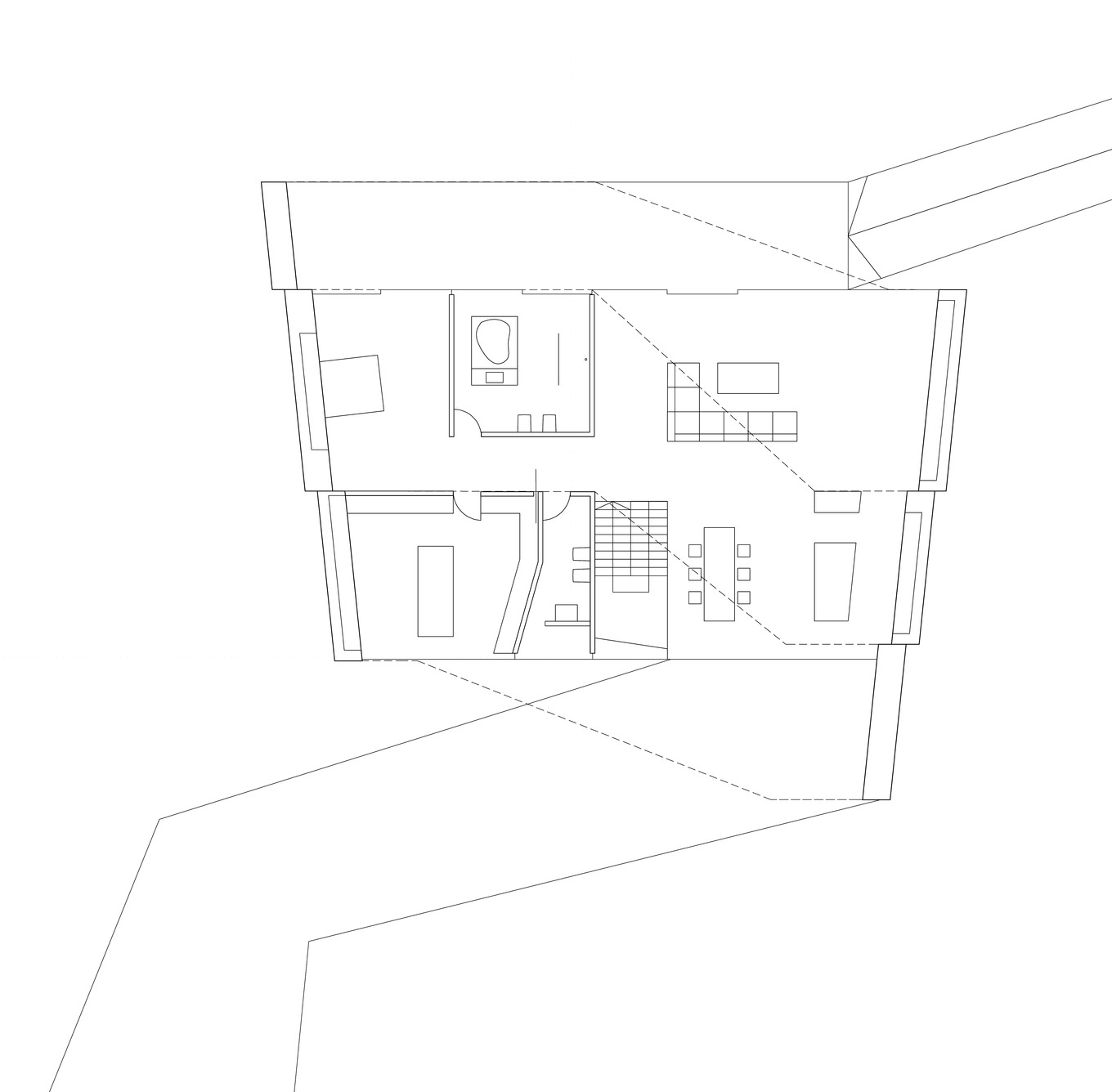

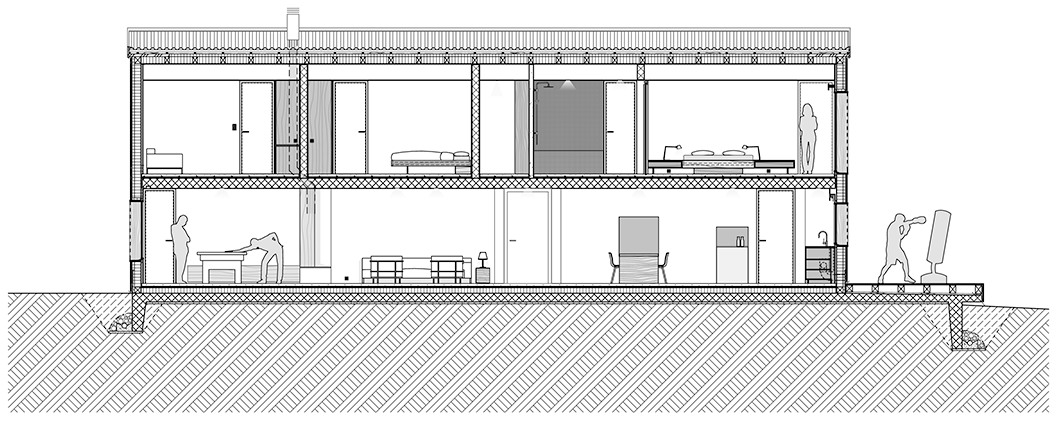

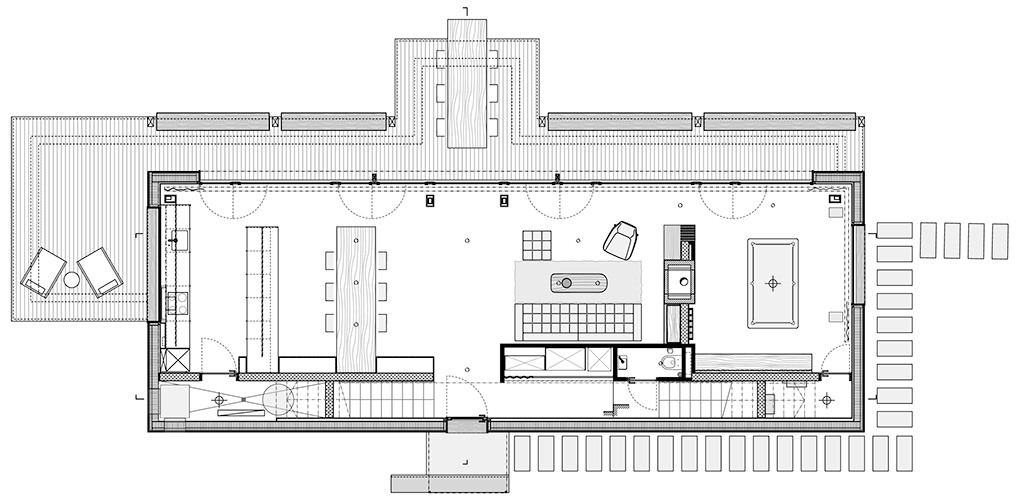

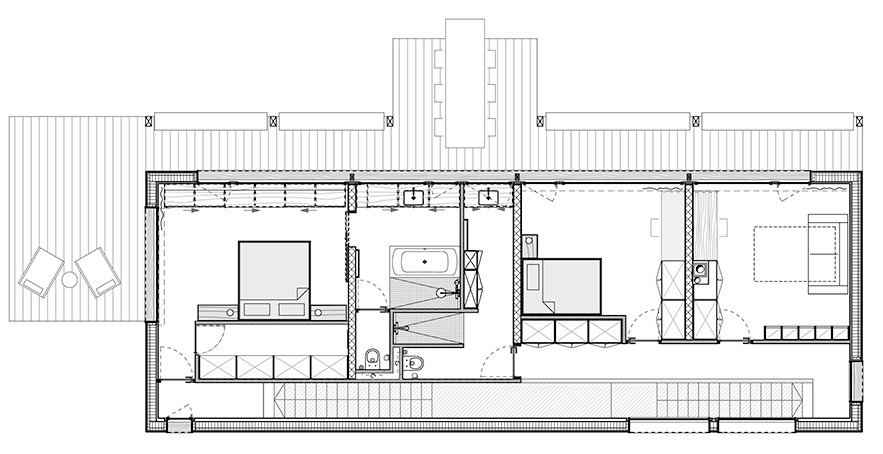

Der Weg windet sich dreimal ums Obergeschoss des Hauses. Jede Windung ist etwas grösser als die vorangehende, sodass sich das Stockwerk zum Fluss hin etwas öffnet. Das Erdgeschoss wurde komplett verglast und geht fliessend in den Garten über. Verglichen mit der markanten Gestalt des Obergeschosses tritt es dezent in den Hintergrund. An der Rückseite des Hauses geht die Zufahrtsstrasse in einem rechten Winkel in eine Wand und anschliessend ins Dach über. Diese vorspringenden Elemente markieren den Eingangsbereich und bieten gleichzeitig Schutz vor Regen und Wind. Nachdem sich der Streifen aus hellem Beton und weisser Dachmembran dreimal um die Wohnräume gelegt hat, löst er sich wie ein Band wieder vom Haus, und zwar in Form eines abfallenden Stegs, der vom Balkon im Obergeschoss hinunter in den Garten führt. Sobald der Steg die Erde erreicht, wird er wieder zum Weg, der sich zwischen den Obstbäumen zum Flussstrand schlängelt. Diese einzigartige Architektur gab dem Projekt seinen Namen: «By the way house» – das Haus am Weg.

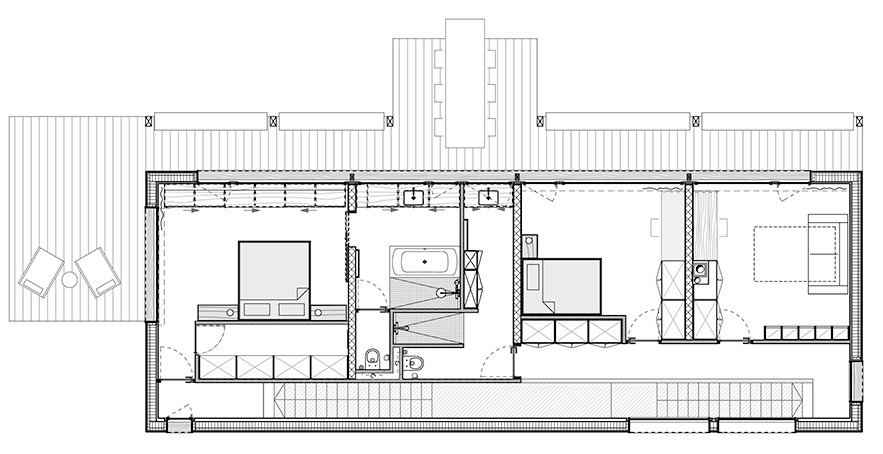

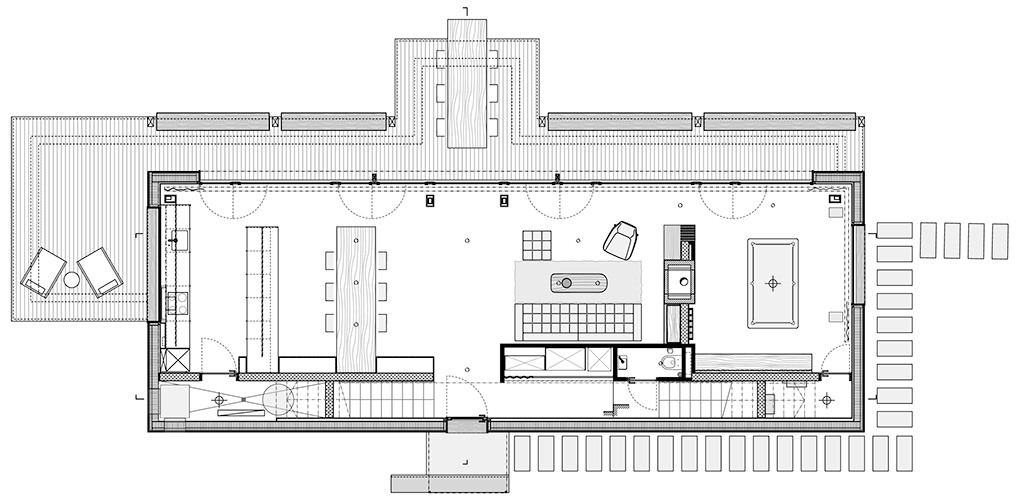

Der Weg, der sich schützend um die Räume im oberen Stock schlingt, ist auch im Inneren des Hauses erkennbar. Innenwände aus dunklem Holz schaffen Kontrast zu den hellen Aussenwänden und der Decke. Selbst die Schnittstellen zwischen den einzelnen «Schlaufen», die der Weg ums Haus legt, sind im Hausinneren sichtbar. In ihnen hat Robert Konieczny gekonnt Lüftungsauslässe und LED-Streifen integriert, um das minimalistische Interieur nicht zu stören. Das Schlafzimmer mit Bad und Ankleide, das Wohnzimmer und die Küche liegen im Obergeschoss. Von hier aus geniessen die Hausbewohner eine grossartige Aussicht auf den Fluss. Über den Steg können sie jederzeit direkt aus dem Wohn- und Esszimmer ins Freie gelangen. Das verglaste Erdgeschoss, wo neben der Garage auch Gästezimmer und ein Fitnessstudio untergebracht sind, öffnet sich hingegen komplett zum Obstgarten und ist durch die Bäume vor fremden Blicken geschützt.

«Hätte der Bauherr nicht darauf bestanden, die Wohnräume ins Obergeschoss zu legen, hätten wir sie wie gewohnt im Erdgeschoss geplant, und die Aussicht wäre nie zur Geltung gekommen», sagt Konieczny. «Die speziellen Wünsche des Kunden haben dazu geführt, dass wir eine unkonventionelle Lösung gefunden haben. So haben wir aus diesem Projekt gelernt.» Aber auch für den Bauherrn war die fast siebenjährige Planungs- und Bauphase lehrreich: «Robert ist ein Architekt, der alles gut erklärt und logisch argumentiert», sagt er. «Die Zusammenarbeit mit ihm war für mich wie eine Architekturschule. Mit der Zeit hat sich meine Wahrnehmung von Architektur geändert, sodass Robert und ich uns am Schluss einig waren.» Da gab es beispielsweise den Moment, wo der Bauherr aus Kostengründen auf den Weg und die weisse Dachmembran verzichten wollte. «Ich dachte, das Dach sieht man eh nicht», gibt er zu. Als Robert Konieczny ihm das halbfertige Haus aber von einem nahegelegenen Hügel zeigte, war dem Bauherrn klar: «Dieses Gestaltungselement musste sein. Ich entschloss mich, den Entwurf umzusetzen. Das habe ich nie bereut.»

Auch der Architekt wusste die persönliche Entwicklung seines Kunden zu schätzen. «Heute kann ich mich mit ihm wie mit einem guten Architekten über Architektur und Design unterhalten», sagt er. «Ich war überrascht, als sich sein Sinn für Ästhetik so stark wandelte, dass er statt der traditionellen Einrichtung, die er ursprünglich wollte, ein minimalistisches und modernes Interieur bevorzugte», erinnert sich der Architekt. In enger Zusammenarbeit mit Konieczny hat der Bauherr die moderne Möblierung selbst ausgesucht – mit einem eindrücklichen, neugewonnenen Flair für Design und Stil. «Ich würde rein gar nichts an diesem Haus verändern», sagt der Hausbesitzer. «Es ist der perfekte Ort zum Leben.»

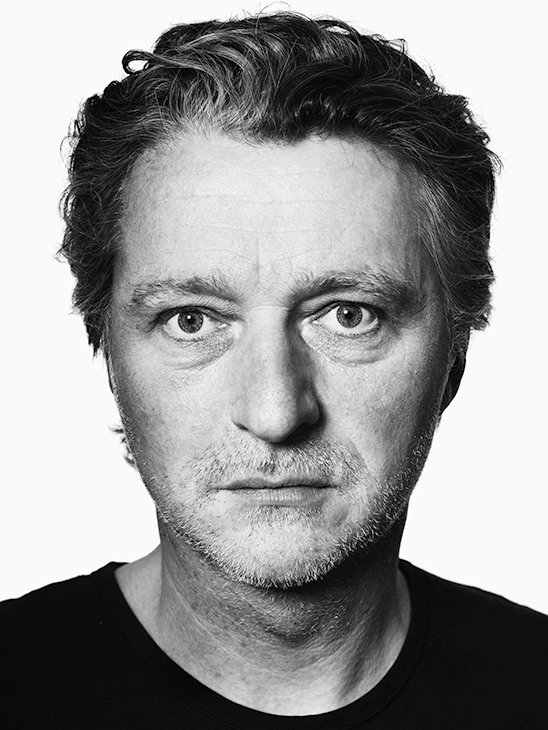

Robert Konieczny | KWK Promes | kwkpromes.pl

Massivbau | Membrandach | Fassade: Verputzte Zementplatten

Nettowohnfläche: 598,9 m² | Anzahl Zimmer: 5,5

Fugenlose Bodenbeläge | Rahmenlose Fenster | Wände: Verputz oder Holz

Fussbodenheizung | Wärmepumpe mit Heiz- und Kühlfunktion | Lüftung | Hausautomation

Während die Satteldächer der neuen Häuser im Vallée de Joux Richtung Hang zeigen, wählte Architekt Ralph Germann für das Einfamilienhaus MW bewusst ein Dach, das parallel zur Böschung verläuft, denn für ihn bedeutet das hiesige Bauen auch, sich von den ursprünglichen Häusern inspirieren zu lassen.

Zum Zeitpunkt des ersten Beratungsgesprächs war das Paar noch nicht schlüssig, ob es aus Kostengründen mit einem Generalunternehmer oder mit einem selbst-ständigen Architekten zusammenarbeiten wollte. Ralph Germann, Verfechter von individuellen Architektenhäusern, überzeugte das Paar davon, dass er sein Haus mit dem gleichen Budget errichten könne.

Der Bau dieses Hauses wurde jedoch beinahe verunmöglicht. Aufgrund des neuen Raumplanungsgesetzes RPG, das im Hinblick auf verdichtetes Bauen eine teilweise Rückzonung von Bauland in Agrikulturland vorsieht, hat der Kanton Waadt voreilig, noch vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes, die Rückzonung verschiedener bereits als Bauland verkaufter Grundstücke beschlossen. Nachdem dieser Fall im Kanton Waadt mehrmals aufgetreten war, wandten sich die betroffenen Gemeinden an einen Jura-Professor und Rechtsanwalt, der beweisen konnte, dass dieses Verfahren illegal war. Mit der Lösung der Angelegenheit fand die Geschichte für die Bauherrschaft MW schliesslich ein glückliches Ende.

Inspiriert von der etwas wilden Natur des Geländes konnte Ralph Germann nun ungehindert arbeiten und eine sogenannte ortstypische Architektur umsetzen. Dieses Thema ist für ihn von besonderem Interesse, erklärt er: «Die ortstypische Architektur kann auch die Archäologie unserer Vorfahren einbeziehen.» Diese Art zu bauen hat er zum Beispiel auch schon im Wallis umgesetzt, wo er sich von den alten Scheunen und typischen Alphütten inspirieren liess. Ein Villenviertel hingegen, in dem die Vergangenheit bereits ausgelöscht wurde, ist nicht seine bevorzugte Ausgangslage. «Am liebsten baue ich in einer Landschaft, die von den Vorfahren sinnvoll erschlossen wurde. Dies ist für mich die grösste Inspirationsquelle», so Germann.

Um dem Wunsch der Bauherrschaft nach einem schlichten und kostengünstigen Haus gerecht zu werden, entschied sich der Architekt für ein vorgefertigtes Holzbaukastensystem für die Fassade und den Giebel. Diese Elemente wurden in der Werkstatt gebaut und dann mit dem Lkw zur Baustelle befördert. Das «Skelett» des Hauses – Boden, Decke und Treppen – ist aus Beton gefertigt. Die vorgefertigten Holzfassaden wurden sodann auf diese betonierte Innenkonstruktion aufgetragen.

Die Ökologie spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung dieses Hauses. Die Fassaden mit Holzfaserdämmung sind mit Fichtenholz verkleidet, das in den Wäldern des Vallée de Joux reichlich vorhanden ist. Doch nicht nur das Baumaterial ist ortsgebunden, sondern auch die Art des Bauens: «Alle anderen Häuser in der Nähe dieses Einfamilienhauses haben ein Dach senkrecht zum Hang. Unser Dach hingegen steht parallel dazu, wie die der Bauernhöfe in diesem Gebiet, so fügt sich das Haus besser in die Landschaft ein.» Und er ergänzt: «Ich bin stolz darauf, dass wir alle Prioritäten wie Preis, Ökologie, Ästhetik und Schlichtheit berücksichtigen konnten.»

Während manche Architekten ihre Entwürfe nur noch auf dem Computer anfertigen, arbeitet Germann in der Entwurfsphase viel mit Modellen. Dabei kann es auch vorkommen, dass er zum gleichen Objekt viele Modelle anfertigt. «Wenn das Modell korrekt ist, funktioniert auch das Projekt.»

Was die Raumaufteilung anbelangt, geniessen ausnahmslos alle Räume, ob es sich um das Bad, die Küche, die Wohn- oder die Schlafräume handelt, einen Blick auf den See. Darüber hinaus hat der Architekt die im Referenzhaus im Vallée de Joux entwickelte Konfiguration einer Doppeltreppe übernommen, weil diese der Bauherrschaft so gut gefiel.

Vom Eingang aus führt die Treppe auf der linken Seite in den privaten Bereich der Eltern, ins Schlafzimmer und ins Badezimmer. Die auf der rechten Seite führt zu dem Teil des Hauses, der für den 16-jährigen Jungen und die Gäste reserviert ist. Die Doppeltreppe ist ästhetisch sehr gelungen: Das visuelle Spiel zwischen dem Abstieg der Treppe auf der einen und dem Spiegelbild des Aufstiegs auf der gegenüberliegenden Seite gibt dem Raum Charakter.

Das Heizsystem besteht aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik-Solarpaneelen, die zusammen mit der Isolierung ein ökologisches Haus ergeben. Ausserdem bringt das Feuer im Spartherm-Kamin im Wohnraum viel Wärme mit sich.

Die Rolle des Architekturbüros von Ralph Germann endet nicht mit der Übergabe des Hauses. Gemeinsam mit der Innenarchitektin entwarf Ralph Germann auch die Möbel für das Haus – alles aus Birkenfurnier, mit Ausnahme der Innen- und Aussentische, die aus massiver Lärche gefertigt sind. Und statt Fertigküchen zu montieren, ist Germann überzeugt, dass die Arbeit mit Schreiner und Handwerker nicht teurer zu stehen kommt. «Diese Baustelle verlief sehr harmonisch. Es war eines der entspanntesten Projekte, die ich je hatte», lächelt er.

Die Kosten waren ein wichtiger Faktor beim Bau dieses Hauses. Wie konnten Sie das Budget einhalten?

Das Budget wurde eingehalten. In diesem Zusammenhang versuche ich, den Beruf des Architekten gegenüber den Generalunternehmern zu verteidigen. Es liegt in der Hand des Architekten, architektonisch interessante Ideen zu entwickeln und dabei die Kosten im Auge zu behalten.

Zuerst bauten Sie das Skelett des Hauses aus Betonmauerwerk, dann die vorgefertigten Fassaden. Warum?

Der Grund, weshalb wir die Fertigbauweise wählten, war der Zeitfaktor. Nachdem die Holzwände montiert waren, konnten wir sehr schnell, unabhängig vom Wetter, im Hausinnern arbeiten. Die Fenster sind ein weiterer Vorteil: Durch die genauen Abmessungen bei der Vorfertigung konnten wir diese bereits zu einem frühen Zeitpunkt bestellen. Auch bezüglich der Umwelt ist es interessant, das Haus in einer Werkstatt herzustellen: Nach einem einfachen Transport per Lkw wird es von drei Personen montiert. Somit fallen die vielen Transportwege weg.

Ihr Büro hat auch die Möbel entworfen. Gestalten Sie oft auch die Innenarchitektur und Möbel, wenn Sie ein Haus bauen?

Viele berühmte Architekten, etwa wie Le Corbusier oder Richard Neutra, entwarfen auch die Möbel für die Häuser, die sie bauten. Ich verfolge hier die gleiche Idee wie meine Vorbilder, sodass ein stimmiges Gesamtergebnis entsteht. Meine Aufträge für die Möbel erteile ich stets lokalen Handwerkern. Dadurch wird auch das Gewerbe der Region gefördert.

Was halten Sie von den Flachdachhäusern im Vallée de Joux, wo der Schnee sehr präsent ist? Sind sie nur eine Mode? Und warum haben Sie sich für ein Satteldach entschieden?

In der ortstypischen Architektur hatten die Häuser oft ein zweiseitiges Dach aus Wellblech, wodurch der Schnee schneller gleiten konnte. Ausserdem war das Dach aus einem leichteren Material gefertigt. In diesem Haus ist das Wellblechdach eine Anspielung an die Architektur der damaligen Zeit. Manchmal mache ich Flachdächer, aber nicht in einem Klima, das mit dem des Vallée de Joux vergleichbar ist.

Ralph Germann sa, Martigny ralphgermann.ch

Skelett aus Betonmauerwerk | Satteldach | Fassade: Fertigbauweise in Fichtenholz

Nettowohnfläche: 230 m² | Anzahl Zimmer: 6, davon 3 Schlafräume und 1 Büro

Boden: geschliffener und versiegelter Beton | Wandbeläge: Birkensperrholz | Fenster: Lärche

Luft-Wasser-Wärmepumpe | Photovoltaik-Solarpaneele

Speicheröfen und -Cheminées eignen sich besonders für moderne Häuser, da sie den Wohnraum nicht überhitzen. Was einen Speicherofen ausmacht und wie Sie den richtigen finden, erklärt Arthur Kasper, Technischer Berater feusuisse im Interview.

Wird heute noch mit dem Ofen geheizt?

Ja, das wird gemacht. Die heute oft eingesetzten Luft-Wasser-Wärmepumpen sind bei sehr tiefen Aussentemperaturen weniger effizient. Ein Speicherofen kann im Winter die Wärmepumpe entlasten und so Strom einsparen. Gerade neue Häuser, die sehr gut gedämmt sind, kann man auch nur mit einem Speicherofen beheizen – vorausgesetzt, man plant das von Anfang an ein.

Was muss man bei der Planung beachten?

Sie müssen Ihrem Architekten möglichst früh mitteilen, dass Sie einen Ofen einbauen wollen. Dann kann er den Platz für den Ofen oder das Cheminée vorsehen und den Kamin sowie die Frischluftzufuhr einplanen. Denken Sie ausserdem an einen Lagerplatz für das Brennholz, am besten an einem Ort, der nicht allzu weit vom Ofen entfernt ist.

Wie viel Holz braucht man denn?

Es kommt darauf an, wie oft Sie den Ofen brauchen. Wird während der ganzen Winterzeit täglich gefeuert, benötigt ein mittelgrosser Ofen etwa vier Ster Holz. Wenn Sie nur in der Übergangszeit heizen, oder im Winter die Wärmepumpe entlasten möchten, reichen zwei Ster aus. Ein Ster bezeichnet einen Kubikmeter lose gestapeltes Holz – da heisst so viele Holzscheite, wie auf einem Raum von 1 × 1 × 1 Metern Platz finden.

Wann sollte man zum Ofenbauer gehen?

Wenn Sie Ihrem Architekten bereits bei den ersten Gesprächen sagen, dass Sie einen Ofen wünschen, kann er den Kamin und die Frischluftzufuhr einplanen. Der Ofenbauer ist gefragt, wenn es um die Raumeinteilung geht, vor allem, wenn Sie mit dem Ofen heizen wollen. In diesem Fall sollte er möglichst zentral platziert werden, um eine gute Wärmeverteilung zu gewährleisten. Es wurden z. B. schon Speicheröfen unter der Treppe eingebaut. Je früher Sie solche Wünsche in die Planung einbringen, desto besser.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?

Die Speichermasse, die den Brennraum einkleidet, wird meist verputzt oder mit Naturstein oder Keramikplatten belegt. Da ist von klassischen Ofenkacheln bis zu trendigen Grossformat-Platten alles möglich. Sehr gefragt sind Cheminées mit Schwarzstahlverkleidung, wobei diese Geräte nicht immer eine Speichermasse haben. Man kann gestalterisch sehr viel machen, es muss nicht gleich Grossvaters grüner Kachelofen sein. Wobei auch der immer noch möglich ist.

Welche optionalen Zusatzfunktionen kann ein Ofen haben?

Wenn Sie den Speicherofen als einzige Heizung haben, müssen Sie ihn jeden Tag befeuern. Damit Ihr Haus auch warm bleibt, wenn Sie in die Ferien gehen, gibt es Anlagen, die von Stückholz auf eine vollautomatische Pellet-Heizung umgestellt werden können. Sie haben die Wahl: von Hand feuern oder in den Automatikbetrieb schalten. Eine weitere Zusatzfunktion ist die elektronische Abbrandregelung. Die Luftklappen werden über Sensoren gesteuert. Das heisst, dass Sie am morgen feuern und zur Arbeit gehen können. Wenn Sie am Abend zurückkommen, ist es immer noch warm, weil der Ofen den Abbrand selbst gesteuert und die Luftklappen geschlossen hat. Ferner kann man den Feuerraum so gestalten, dass er sich zum Backen eignet. Eine Wärmeröhre, in der Sie z. B. ein Kirschkernkissen warm machen können, ist auch bei modernen Öfen möglich.

Was ist der Kostenpunkt für einen Speicherofen oder ein Speicher-Cheminée?

Einen einfachen, verputzten Speicherofen bekommen Sie schon ab 15 000, mit grossem Volumen und exklusiven Verkleidungsmaterialien können es auch 20- bis 25 000 Franken werden. Mit Pellet-Modul sind wir bei etwa 30- bis 40 000, dafür brauchen Sie keine weitere Heizung. Ein einfaches Speicher-Cheminée gibt es schon ab 8- bis 12 000 Franken. Dazu kommen Kosten für den Kamin und die Frischluftzufuhr, die sich je nach Einbausituation stark unterscheiden.

Kann man einen Ofen auch in einem Haushalt mit kleinen Kindern befeuern?

Ich habe noch nie von einem Fall gehört, dass ein Kind sich an einem Ofen schwer verbrannt hat. Die Scheibe wird zwar sehr heiss, aber man sieht das Feuer und spürt die Wärme sehr stark, wenn man sich nähert – im Gegensatz zum Backofen, wo die Hitze erst richtig spürbar ist, wenn man ihn anfasst.

Welche Tipps können Sie Bauherrschaften noch geben?

Achten Sie darauf, dass nur zertifizierte, zugelassene Anlagen eingebaut werden und seien Sie misstrauisch bei zu tiefen Preisen. Wenn das Budget für den Wunschofen nicht ganz ausreicht, können Sie auch die Frischluftzufuhr und den Kamin vorbereiten und den Ofen selbst später einbauen lassen. Und nehmen Sie sich die Hinweise des Installateurs zum korrekten Feuern zu Herzen. So stellen Sie sicher, dass der Ofen während seiner gesamten Lebensdauer – die bei richtigem Betrieb etwa 50 Jahre beträgt – einwandfrei funktioniert.

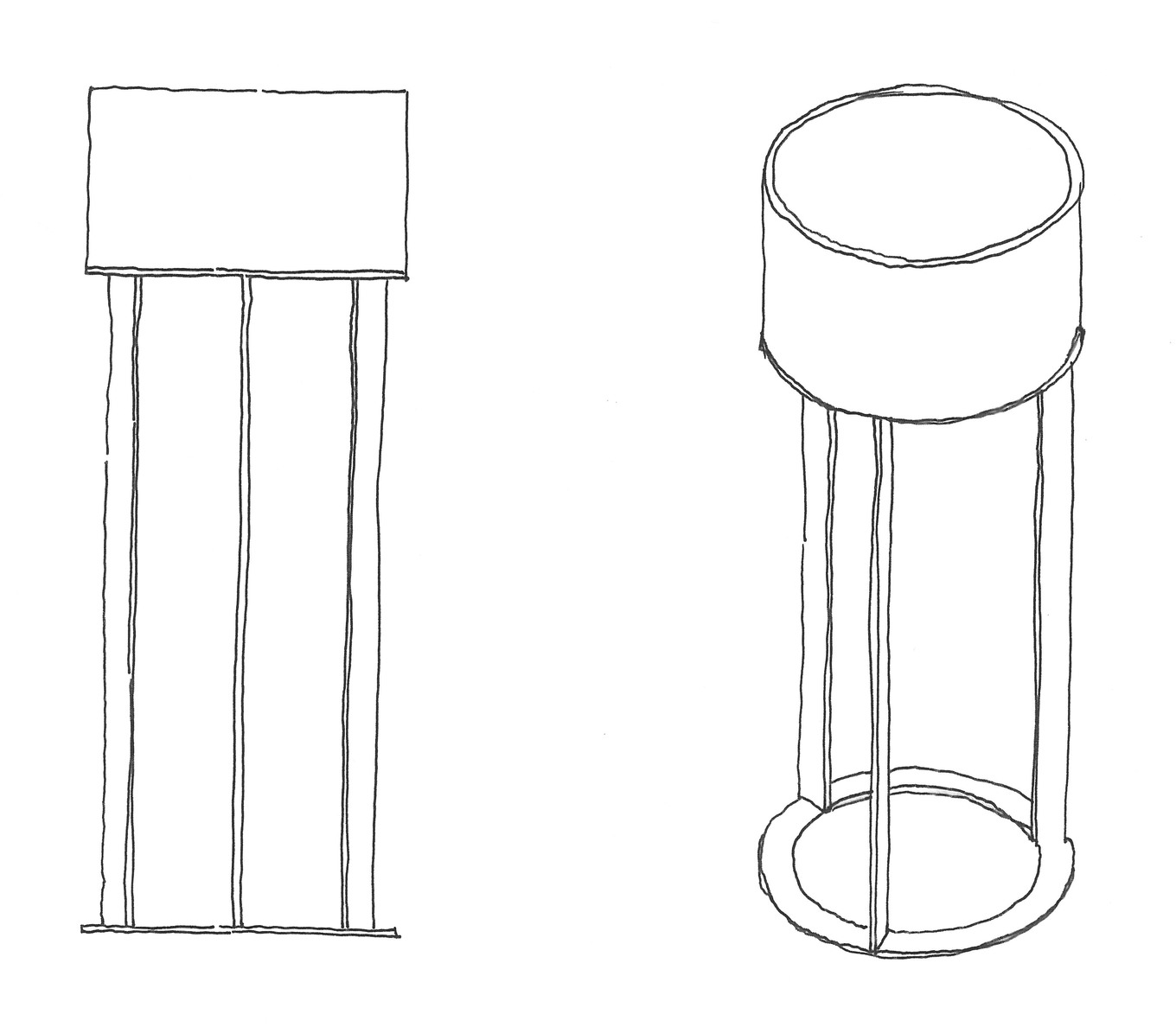

Die Star-Interior-Designerin Iria Degen hat eine neue Stehleuchtenfamilie entworfen, die zeitlos, praktisch und stressfrei ist. Was ihr beim Design besonders wichtig war und was eine gute Leuchte ausmacht, erklärt die Designerin am Beispiel von «Loe».

Was macht gutes Leuchten-Design aus? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Schweizer Interior-Designerin Iria Degen und ihr Team, als sie die Stehleuchtenfamilie «Loe» entwarfen. «Ich habe schon einzelne Hängeleuchten für meine Projekte designt, aber noch nie eine Leuchtenfamilie», erinnert sich Iria Degen. «Der Prozess ist beim Produkt-Design aber ähnlich, ob man jetzt ein Sofa oder eine Leuchte entwirft. Man muss ins Thema eintauchen und sich längere Zeit damit beschäftigen.» Das tat die Designerin auch für «Loe»: Zwei Jahre lang dauerte es von der ersten Idee bis zur Marktreife. Für die Produktion zogen Iria Degen und ihr Team die deutsche Manufaktur Baulmann Leuchten bei. «Wir wollten in Europa produzieren, um hohe Qualität zu garantieren», sagt Iria Degen.

«Loe» entstand aus einem konkreten Bedürfnis heraus. «Bei unseren Inneneinrichtungs-Projekten fehlte uns eine grosse Stehleuchte, mit der man den Raum richtig ausleuchten und ausfüllen konnte», erinnert sich die Designerin. «Daraus entwickelte sich der Gedanke, eine eigene Lösung zu entwerfen – und passend dazu auch gleich kleinere Leuchten für Nachttisch oder Sideboard.» Nach zahlreichen Prototypen, die auf Proportionen, Materialisierung, Farben, Lichtqualität und natürlich Funktionalität und Komfort im Gebrauch getestet wurden, war «Loe» geboren. «Eine gute Leuchte muss zeitlos sein», sagt Iria Degen. «Aber zeitlos heisst nicht banal – sie darf auch einen skulpturalen Charakter haben.»

So gibt sich auch «Loe»: Der runde Schirm steht, von drei Metallbeinen getragen, auf einem ringförmigen Fuss. Unaufdringlich elegant wie ihre Form sind auch die Farben: Das Gestell gibt es in unterschiedlichen Metall-Finishes – Nickel, Messing und Bronze. Schirme in warmen Schattierungen von Weiss, Beige und Grau machen in jedem Interieur eine gute Figur. «Eine Leuchte muss natürlich auch funktional und praktisch sein», weiss Iria Degen. «Dimmbarkeit ist wichtig, da man über das Licht die Stimmung im Raum erzeugt.» Der nach oben und unten geschlossene Schirm lässt sich leicht reinigen und sorgt dafür, dass «Loe» nicht blendet. «Sehr wichtig war mir auch, dass sie ‹entspannt› ist», sagt Iria Degen. «Wenn man eine eckige Leuchte hat, muss man sie parallel zur Wand ausrichten.» Durch ihre runde Form und drei Beine kann «Loe» beliebig gedreht werden. «Selbst wenn Sie sie aus Versehen verschieben, steht ‹Loe› immer richtig – somit ist sie stressfrei!», schliesst die Designerin ab.

Damit das Zuhause auch nach Einbruch der Dunkelheit stimmungsvoll und gemütlich ist, braucht es die richtige Beleuchtung. Albert Studerus, Geschäftsführer der Schweizer Licht Gesellschaft, erklärt im Interview, worauf es wirklich ankommt.

Mit welchen Fragen muss man sich als Bauherr diesbezüglich beschäftigen?

Machen Sie sich zunächst darüber Gedanken, wie viel Licht Sie persönlich als angenehm empfinden und in den einzelnen Räumen brauchen. Überlegen Sie sich auch, wie flexibel die Leuchten sein sollen – flexibel hinsichtlich Ihrer täglichen Bedürfnisse, wo die Dimmbarkeit für Lichtstimmungen eine Rolle spielt und bezüglich der Freiheit, die Möbel umzustellen. Weiter sollten Sie darauf achten, dass Sie das Licht so anbringen, dass es Sie nicht blendet. Insbesondere im Kinderzimmer sollten Sie darauf achten, dass das Baby oder Kleinkind keine Möglichkeit bekommt, direkt in die Lichtquelle zu schauen. Schliesslich müssen Sie wissen, dass sich das Lichtbedürfnis im Alter ändert. Mit 60 brauchen Menschen doppelt so viel Licht wie mit 20, um gut zu sehen. Deshalb ist es sinnvoll, ein Leuchtmittel zu wählen, das eher viel Licht macht und dimmbar ist, damit Sie über die Jahre flexibel bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Lichtqualität.

Was versteht man unter Lichtqualität?

Darunter verstehen wir, wie gut die Farben bei künstlichem Licht erkennbar sind. Wenn Sie Kunstwerke ausgestellt haben, wäre es schade, wenn diese abends nicht mehr in der echten Farbenpracht zur Geltung kämen. Die Lichtqualität wird mit dem Farbwiedergabeindex gemessen, der mit Ra abgekürzt wird – oder auf Englisch mit CRI (Colour Rendering Index) – und zwischen 0 und 100 liegt. Der Ra-Wert 100 entspricht einer natürlichen Farbwiedergabe bei Tageslicht. Bei einem Wert von 80 Ra kann man Farbnuancen bereits nicht mehr so gut erkennen, und bei 70 Ra wirken die Farben wie von einem grauen Schleier verhüllt und sind kaum mehr erkennbar. Überall, wo die Farberkennung wichtig ist, z.B. vor dem Spiegel im Bad, in der Ankleide oder im Arbeitszimmer, sollte der Ra-Wert mindestens 90 sein. Auch das Esszimmer braucht eine gute Lichtqualität, zumal das zubereitete Essen in seinen echten Farben appetitlicher wirkt.

Wie findet man heraus, wie viel Licht man braucht oder als angenehm empfindet?

Die Beleuchtungsstärke wird mit der Einheit Lux gemessen. 100 000 Lux entspricht einem hellen Sonnentag, während 1 Lux der Lichtstärke einer Vollmondnacht gleichkommt. Für Privaträume gibt es leider keine Normen, die festlegen, wie viel Licht es braucht, um einen Raum optimal auszuleuchten. Lediglich für den Schreibtisch wurde der Wert von 500 Lux festgelegt. In allen anderen Räumen muss jeder für sich herausfinden, wie viel Licht für ihn oder sie richtig ist. Sie können in Ihrer aktuellen Wohnung also ausprobieren, wie viel Licht Sie in welchen Situationen haben möchten. Mit einem entsprechenden Messinstrument, können Sie dann bestimmen, wie viel Lux Sie am Esstisch oder beim Sofa brauchen und die Werte dem Architekten mitteilen.

Wie sieht es mit der Lichttemperatur aus?

Mit der Lichttemperatur können Sie bewusst spielen. Sie können grundsätzlich warmes Licht für die Räume bestimmen und punktuell Akzente mit kaltem Licht setzen. Wenn dies gekonnt geschieht, kann das den Raum spannender machen.

Bei einem Wert von 3000 Kelvin und weniger wirkt das Licht angenehm warm. Eine Leuchte mit 4000 Kelvin wirkt durch den erhöhten Blauanteil bedeutend frischer. Gerade in Arbeitsräumen ist kühles Licht durchaus positiv. Wenn man diesbezüglich unsicher ist, sollte man eine Lampe einsetzen, deren Leuchtmittel man auswechseln kann. Das ist ja zunehmend nicht mehr der Fall. Die Lampen haben immer mehr fixe Leuchtmittel, was den Vorteil mit sich bringt, dass sie äusserst langlebig sind.

Welche Leuchtmittel gibt es, und wie unterscheiden sie sich voneinander?

Glühbirnen und Halogenlampen haben ausgedient. Seit September 2018 führen die Läden nur noch LED-Leuchtmittel und Leuchtstofflampen. Das bringt mit sich, dass bestehende dimmbare Lichtschalter ausgetauscht werden müssen, damit sie mit den dimmbaren LED-Leuchten kompatibel sind.

Sollte Gebäudeautomation beim Neubau Standard sein?

In einem Gewerbebau ja, bei einem Einfamilienhaus nicht zwingend. Man sollte sich bewusst sein, dass die Anpassung der Gebäudeautomation nicht immer einfach ist. Oft muss der Elektriker beigezogen werden. Dagegen sind Lichtsensoren eine kostengünstige und praktische Lösung fürs Einfamilienhaus, besonders in Nebenräumen wie der Garage oder dem Bürozimmer, wo man häufig vergisst, das Licht auszuknipsen.

Für die Gestaltung dieses Heimkinos nahm sich die Sfers AG nichts Geringeres als das Kolosseum in Rom zum Vorbild. Genau wie dieses seinerzeit verfügt auch das Kino über ausgeklügelte versteckte Technik, welche die Besucher zum Staunen bringt.

Ursprünglich wollte der Bauherr zwar ein ganz klassisches Heimkino mit roten Sitzen und einem roten Vorhang. «Wer sich zum ersten Mal ein Heimkino baut, entscheidet sich meistens für diese Variante. Erst beim zweiten wird es individuell», weiss Peter Gnidovec. «Da ich den Kunden aber gut kenne, habe ich ihm gesagt, er dürfe sozusagen von Anfang an in der Champions League mitspielen und ein Kino bekommen, das genau zu seinem Charakter und Geschmack passt.» Und so gestaltete er für den energischen und extrovertierten Bauherrn sein ganz persönliches Kolosseum.

Der Anbau fürs Heimkino wurde vom Baumeister im Rohbau an Sfers AG übergeben. «Wir haben sämtliche Arbeiten geplant, ausgeführt und koordiniert», sagt Peter Gnidovec. «Der Bauherr ist ein vielbeschäftigter Bauunternehmer und wollte in seiner Freizeit nicht mit einer weiteren Baustelle zu tun haben. Er schenkte uns sein vollstes Vertrauen.» Sfers AG kümmerte sich also um sämtliche Arbeiten am aufwendigen Projekt: Konzeption, 3D-Visualisierung, Innenarchitektur und -ausbau, Akustik, Stromversorgung, Klima – und natürlich die Kinotechnik.

Zunächst galt es, den rechteckigen Raum mit einer einzigen grossen Stufe drin in eine Arena zu verwandeln. Die Innenwände wurden von einem Schreiner so konstruiert, dass sie sich sanft um den Raum krümmen und dessen Form dem Oval eines Amphitheaters annähern. Der Boden fällt vom Eingang in der hinteren Wand bis zur Leinwand in sanften Abstufungen hinab, bis zuunterst schliesslich eine kleine runde Absenkung die eigentliche Arena andeutet. Grosse Rundbögen in den Wänden rufen das architektonische Vorbild, das Kolosseum, in Erinnerung. «Die Holzkonstruktion der Wände war so komplex, dass der Schreiner sie vor Ort aufbauen und justieren musste, bevor er sie im Werk lackiert hat», erinnert sich Peter Gnidovec. Die Rundbögen selbst wurden in Altsilberoptik gestrichen, die Wände hinter ihnen erstrahlen in einer speziellen Akustikfarbe mit schimmerndem Bronzeton. Die restlichen Wände sowie Boden und Decke wurden dunkel gehalten, sodass die warmen Metalltöne noch ausdrucksvoller zur Geltung kommen. Die Polster der elektrisch verstellbaren Kinositze nehmen den metallischen Schimmer wieder auf.

Doch die grösste Stärke des stilvollen Heimkinos – seine modernste Technik – ist auf den ersten Blick kaum sichtbar. Erst wenn auf der grossen Leinwand im Kinoformat ein Film läuft, macht sich die versteckt eingebaute Technik bemerkbar. Die leistungsstarke Soundanlage mit 19 Lautsprechern, die dank dem Dolby-Atmos-Standard einen besonders lebendigen Klang erzeugen, versetzt die Kinobesucher mitten in den Film. «Der Sound ist so eindrücklich, dass manche Leute im ersten Moment fast etwas überfordert sind», sagt Peter Gnidovec. «Ein Heimkino ist nicht bloss ein aufgeblasener Fernseher – es ist ein sehr intensives Erlebnis.» Doch so komplex die Technik auch ist, ihre Steuerung muss einfach sein. Auch das Privat-Kolosseum lässt sich mit einer simplen Fernbedienung steuern. Lediglich ein kleiner Touchscreen unterscheidet sie von einer TV-Fernbedienung. Auf ihm können die Kinobesitzer auswählen, ob sie eine Blu-ray-Disc, Apple TV oder Filme ab Server schauen möchten. Denn das Heimkino ist nicht nur für cineastischen Genuss ausgelegt, sondern bietet sich auch mal an, um einen Fussballmatch zu geniessen. Da man dabei vielleicht lieber steht, befindet sich hinter den Kinositzen eine Bartheke, wo man seine Getränke abstellen kann – und im Gang, gegenüber des separaten Projektorraums, eine dekorativ beleuchtete Bar, wo ebendiese Getränke griffbereit aufbewahrt werden. Für das Wohl der Kinobesucher ist also rundum gesorgt. Da wundert es einen nicht, dass der Kunde von seiner privaten Arena im höchstem Mass begeistert ist. «Es ist wahrscheinlich eines der meistbenutzten Kinos, die wir je gebaut haben», sagt Peter Gnidovec.

Der High-End-Heimkinoprojektor mit 4K-Auflösung sorgt für ein gestochen scharfes Bild.

Auf der Leinwand im Cinemascope-Format 21:9 können Filme ohne störende schwarze Balken oben und unten

abgespielt werden.

Blu-rays-Discs, Apple TV oder Filme ab Medienserver stehen zur Auswahl.

Das Surround-Soundsystem von JBL mit mehreren Tausend Watt Leistung unterstützt den Dolby-Atmos-Standard, sodass man sich mitten im Geschehen wähnt.

Die insgesamt 19 Lautsprecher wurden unsichtbar in Wänden und Decke verbaut.

Die Raumakustik wurde physikalisch geprüft und optimiert. In den Ecken des Raums eingebaute Helmholtz-Resonatoren absorbieren unerwünschtes Dröhnen.

Acht Heimkinositze mit Bass Shaker sowie elektrisch verstellbarer Rücken-, Fuss- und Nackenlehne bieten höchsten Sitzkomfort.

An der Bartheke gibt es weitere Sitz- oder Stehplätze für bis zu fünf Kinogäste.

Die Steuerung erfolgt über eine einfache Fernbedienung – fast wie beim Fernseher.

Die LED-Beleuchtung wurde so konzipiert, dass sie nicht blendet und die Raumgeometrie unterstützt. So musste in der Bauphase Testbeleuchtung aufgebaut werden, um die optimale Ausleuchtung der Rundbögen zu finden. Separat zuschaltbare Bodenbeleuchtung ermöglicht einen Gang zur Bar oder zur Toilette, ohne dass das Raumlicht eingeschaltet werden muss.

Eine dekorativ beleuchtete Bar im Eingangsbereich empfängt die Besucher.

Wenn das Kino nicht in Betrieb ist, fahren in den Rundbögen automatisch dekorative Filmposter mit Fotos der Familienmitglieder herunter, welche die Bauherrin selbst gestaltet hat. Die Motive liess Sfers auf Rollos drucken, die beim Filmschauen zurückgezogen werden können und die Raumakustik nicht beeinträchtigen.

In Solothurn wurde dieses moderne Einfamilienhaus errichtet, bei dem konsequent auf die rahmenlosen Fenstersysteme von swissFineLine gesetzt wurde. Die raumhohe Verglasung lässt den Innen- und den Aussenbereich miteinander verschmelzen.

Man spricht von «rahmenlosen» Fenstern, weil der Rahmen der Glasfläche grösstenteils unsichtbar ist. «Bei rahmenlosen Fenstersystemen werden die umlaufenden Rahmenprofile vollständig in den Boden, die Decke und seitlich in die Wand eingearbeitet. Einzig das 24 Millimeter schmale Vertikalprofil aus Leichtmetall bleibt sichtbar», erklärt Kurt Berger, CEO von swissFineLine, die Funktionsweise des gewählten Systems. Diese Konstruktion ermöglicht nicht nur hindernisfreie Ausblicke, sondern auch schwellenlose Übergänge, welche die uneingeschränkte Mobilität der Bewohner und Besucher möglich macht. In geöffnetem Zustand wird der Weg also frei zum Garten oder zur grosszügigen Terrasse, und der Wohnraum erweitert sich nach draussen. Rahmenlose Fenstersysteme sind nicht nur Neubauten vorbehalten. «Wichtig ist, dass die Fenster zum Konzept des Hauses und seiner Architektur passen», sagt der Experte. So könne diese Art der Verglasung durchaus auch in einem Umbauprojekt im Altbaustil als Blickfang fungieren, sofern die Bauvorschriften dies erlauben.

Die Schiebefenster lassen sich per Knopfdruck automatisch öffnen. Dabei gleitet das Schiebeelement nahezu geräuschlos über die Rollenbahn. «Ab einem gewissen Gewicht empfiehlt es sich, die Fenster mit einem elektrischen Antrieb zu versehen, damit die Handhabung für die Bewohner einfach erfolgt», erklärt der Experte weiter. Mit dem Antrieb lassen sich mühelos Schiebefenster bis 1200 kg öffnen. Verschiedene Öffnungsvarianten erlauben individuelle Raumkonzepte. Die rahmenlosen Fenster können als Ecklösung konzipiert werden, die sich ohne störenden Pfosten über Eck öffnen lassen. Die Nischenlösung wiederum erlaubt das Parkieren von einem oder mehreren Schiebeflügeln in eine Mauertasche. Dadurch werden die Schiebeelemente im geöffneten Modus unsichtbar verstaut.

Als Leichtmetallprofil mit Dreifachverglasung ist swissFineLine Minergie-P-zertifiziert und erreicht Bestwerte bezüglich Dichtheit, Schalldämmung und Einbruchschutz. Optimalen Blend- und Wärmeschutz bietet das vollautomatische und effiziente Beschattungssystem – ein absolutes Muss bei grossflächigen, nach Süden ausgerichteten Verglasungen, damit sich die Bewohner auch bei starker Sonneneinstrahlung im Hausinneren wohl fühlen. Bleibt noch die Frage, wie gross der Pflegeaufwand bei diesen Hightech-Fenstern ist? «Die Rollenbahnen können einfach mit dem Staubsauger gereinigt werden. Wir bieten einen Servicedienst, der auf Kundenwunsch jährlich oder alle zwei Jahre die swissFineLine-Anlagen wartet, damit die Freude an den rahmenlosen Verglasungen über viele Jahre garantiert ist», versichert Kurt Berger.