Fernsicht Kanada

Neue Räume betreten durch das Spiel mit den den Grenzen zwischen drInnen und draussen.

Neue Räume betreten durch das Spiel mit den den Grenzen zwischen drInnen und draussen.

In ihrem modernen Holzhaus leben Kati Hienonen und Ari Virtanen im Einklang mit der Natur, fernab vom hektischen Berufsalltag. Die schlichte Architektur überlässt die Hauptrolle der umliegenden Landschaft mit ihren Seen und Wäldern.

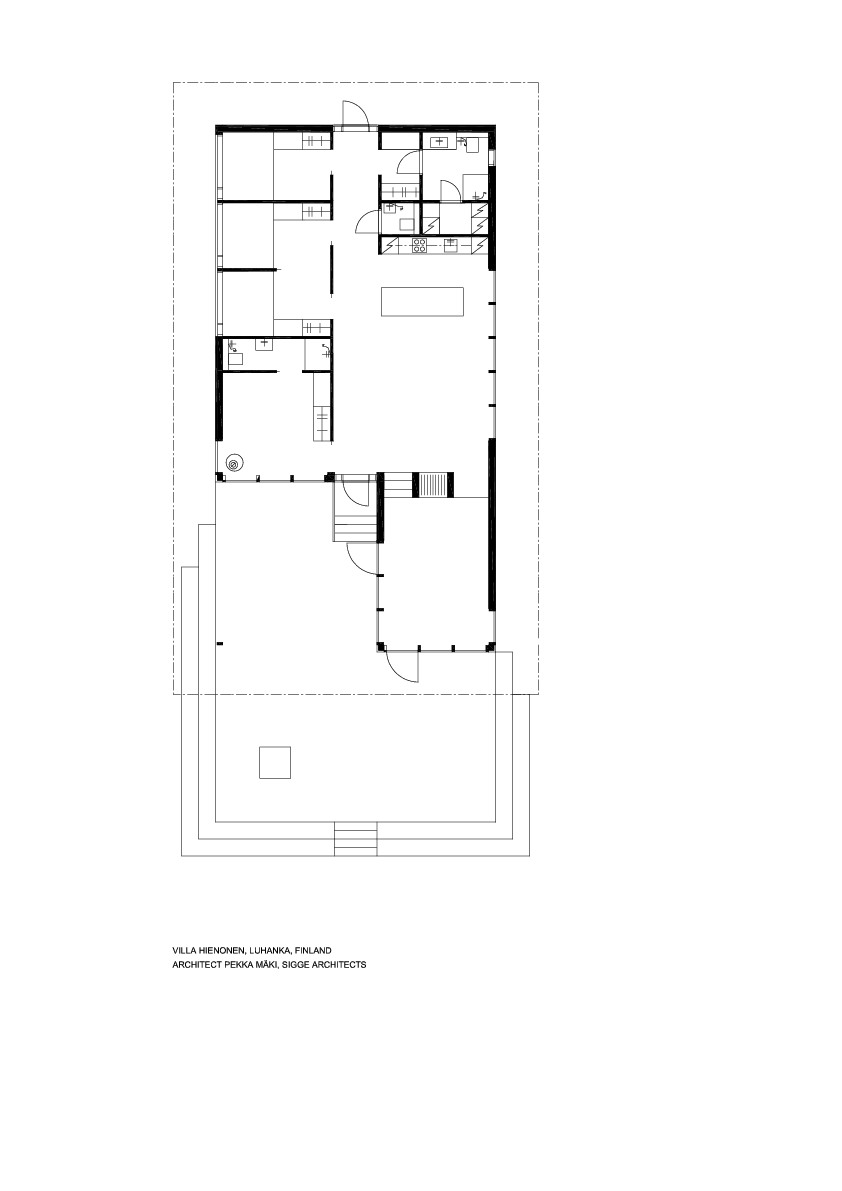

Ihre Verbundenheit zum Haus am See trägt die Bauherrin schon seit der Kindheit in sich: In den 70er-Jahren bauten ihre Eltern an derselben Stelle eine Sommerhütte, die sich schon damals durch ihre moderne Architektur auszeichnete. Hier verbrachte Kati ihre Sommerferien und genoss das einfache Leben in der Natur sowie die weissen Sommernächte. Jahre später wurde das Haus durch Marder, die unter dem Dach hausten, schwer beschädigt und stand eine Weile leer – bis sich Kati und ihr Ehemann Ari Virtanen dazu entschieden, es für sich und ihre erwachsenen Kinder neu zu bauen. Das neue Haus sollte dem Grundriss und der Architektur des alten weitgehend folgen, aber das ganze Jahr lang bewohnbar sein – ein zweites Zuhause. Die Bauherrin beauftragte die renommierte finnische Architekturfirma Sigge damit, einen Bau nach ihren Vorstellungen zu gestalten: Im Einklang mit der Natur, mit viel Holz und wie die alte Hütte mit einem Wohnzimmer, das etwas tiefer liegt als der Rest des einstöckigen Hauses.

Das Haus steht auf einem kleinen Hügel, von dem aus sich der Blick nach Süden auf den See öffnet, dessen Wasser so klar und sauber ist, dass man es trinken kann. Nach Norden erstreckt sich der Wald, in dem das Holzhaus so harmonisch eingebettet ist, dass es vom See aus kaum noch zu erkennen ist. «Dieser Ort bringt viele Kindheitserinnerungen mit sich», sagt Kati Hienonen. «Sobald ich hier ankomme, ziehe ich meine Schuhe aus, um die Erde, das Moos und die Felsen am Seeufer unter den Füssen zu spüren.» Hier schöpft sie auch die Inspiration für ihr Textil-Label Bondenliving, das alte finnische Handwerkstradition mit natürlichen Pigmenten, regionalen Materialien und einer naturverbundenen Haptik vereint.

Diese Naturverbundenheit zeigt sich auch im Inneren des Holzhauses. Das Ehepaar wählte hochwertige, zeitlose Materialien. Insbesondere das Fichtenholz, aus dem das Haus konstruiert wurde, spielt eine prominente Rolle: Das sichtbare Dachgebälk spiegelt sich in den 40 Zentimeter breiten, hell lasierten Fichtendielen wider, die sich über den Boden ziehen. Bis auf die Lasur ist das regionale Holz unbehandelt und behält seine natürliche Textur. Auch die Wände des Hauses wurden in Holz getäfert – zumindest dort, wo sie nicht von raumhohen Fenstern eingenommen werden, die einen fast nahtlosen Übergang zur Natur schaffen. Die restliche Einrichtung wurde nach skandinavischer Art schlicht und minimalistisch gehalten, um nicht vom Schauspiel der Umgebung abzulenken. «Die Landschaft ist das Beste am Haus; wir brauchen hier keinen Fernseher», sagt Ari. Insbesondere im Wohnzimmer, das ein paar Treppenstufen tiefer als die restlichen Räume liegt, kommt die Aussicht voll zur Geltung. Ein mit Stein verkleidetes Cheminée trennt es optisch vom Essbereich und der Küche, die als einziges Element in schlichtem Weiss gehalten ist. Der Kücheninsel verdankt die Küche die skandinavische Bezeichnung «samtalekøkken», wörtlich übersetzt «Gesprächsküche», in der man sich beim Kochen mit der Familie und Gästen unterhalten kann.

Wohnzimmer, Esszimmer und Küche bilden einen lang gezogenen offenen Raum entlang einer Seite des Hauses. An der gegenüberliegenden Seite befinden sich die Schlafzimmer der Bewohner. Das Elternzimmer verfügt über eine Ankleide und ein Badezimmer en suite, das mit weissem Naturstein aus Lappland ausgekleidet wurde. Zwei weitere Schlafzimmer und ein Badezimmer liegen im hinteren Teil des Hauses. Dort verbirgt sich auch der Technikraum, der notwendig ist, um das Haus das ganze Jahr lang bewohnbar zu machen: Eine Wärmepumpe nutzt umweltfreundliche Erdwärme zum Heizen, und Solar-Paneele bereiten das Warmwasser auf. So kann die Familie ihr Ferienhaus zu jeder Jahreszeit geniessen – von innen und von aussen, denn rund um das Haus zieht sich ein Holzdeck, das durch das überhängende Dach vor der Witterung geschützt ist. Das Deck folgt dem Verlauf des Grundstücks. An der Vorderseite des Hauses befindet sich ein grosser Sitzbereich, von dem aus breite Holzstufen zum See hinabführen. Bei trockenem Wetter dienen die Stufen als Sitzgelegenheiten, Liegeflächen oder als Tische für Picknicks oder Katis kreative Arbeit.

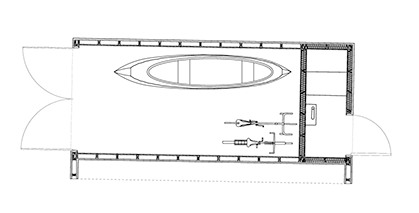

Das alte Sommerhaus von Katis Eltern wurde durch das neue Gebäude komplett ersetzt. Ein anderer Bau auf dem Grundstück blieb aber unverändert: Die traditionelle finnische Rauch-Sauna, die jeden Tag und zu jeder Jahreszeit zum Einsatz kommt. Das Beheizen der Sauna ist ein Ritual, das bereits am Morgen beginnt, wenn man am Nachmittag saunieren möchte. Das Befeuern einer Rauchsauna ist nicht einfach. Bei geschlossenen Türen wird das Feuer im steinernen Ofen stundenlang geschürt, bis sich die Sauna mit Rauch füllt und aufwärmt. Dann wird sie gelüftet und ist bereit für den Sauna-Gang, wonach sich die Hienonens mit einem traditionellen Sprung in den See abkühlen – auch im Winter, notfalls durch ein Eisloch. Als erfahrener Einheizer oder «saunamajuri» bereitet Ari nicht nur die Sauna vor, sondern beherrscht es auch, Besen aus Birkenzweigen für die Sauna zu binden – eine Kunst, die er noch von Vater und Grossvater gelernt hat. «Es ist aufwendig und braucht Geduld», sagt Ari, «aber hier finde ich die Zeit für diese meditative Beschäftigung.» Auch Kati erholt sich im Ferienhaus in vollen Zügen. «Das Leben hier ist einfach, was sich auch in der schlichten Architektur des Hauses widerspiegelt», sagt sie. «Hier leben wir in Symbiose mit der Umgebung.» Und Ari ergänzt: «Sie ist wie eine Vorratskammer der Natur: Wir fangen Flusskrebse im See, finden Pilze im Wald und sammeln Brombeeren, die direkt vor unserer Haustür wachsen.»

[IMAGE id=“22634″]

Der Hauptwunsch der Bauherrin war, so viel Holz wie möglich zu verwenden. Einer der wichtigsten Punkte war dabei, die Holzkonstruktion modular zu gestalten. Bis auf die Dachform und die Raumaufteilung ähnelt das Haus dem alten Bestandsgebäude, das schon vorher auf dem Grundstück stand.

Das Haus steht auf einem Hügel, von dem aus man eine schöne Aussicht auf den See hat. Deshalb haben wir es so gestaltet, dass man einen direkten Blick zum See hat, sobald man das Haus betritt. Die Innenräume sind lichtdurchflutet, und alle sichtbaren Oberflächen bestehen aus Holz. Eine Herausforderung war, den Bau so in der umliegenden Natur zu verstecken, dass er vom See aus nicht sichtbar ist.

Die Holzkonstruktion ist ein sichtbares, prominentes Element im Hausinneren und verleiht ihm eine angenehme Atmosphäre. Die sichtbaren Holzoberflächen wurden hell lasiert. Ansonsten hat die Kundin die Inneneinrichtung nach ihren eigenen Vorstellungen ausgestaltet.

Normalerweise bauen wir eher grössere Projekte. Wir machen allerdings auch viele kleinere Bauten wie Einfamilienhäuser, Sommerhütten und Saunen.

Unser geschichtliches Erbe verbindet uns Finnen sehr stark mit der Natur. So ist die vielseitige Verwendung von Holz ein wichtiger Unterschied zwischen der finnischen und der europäischen Architektur. Aber auch die finnische Sauna-Kultur unterscheidet uns vom Rest der Welt. [IMAGE id=“22645″]

Sigge Architects, Turku, Finnland | Pekka Mäki | sigge.fi

Interior Design: Kati Hienonen & Ari Virtanen, Bondenliving | bonden.fi

Styling: Martina Hungliger madsmogensen.com

Holzbau | Walmdach | Fassade: Holzschalung

Nettowohnfläche: 135,5 m² | Anzahl Zimmer: 4,5

Boden: Parkett, Naturstein | Wände: Holz, Naturstein, Verputz | Decke: Holz | Holzfenster doppelt verglast

Sole-Wasser-Wärmepumpe | Fussbodenheizung | Solarpaneele | Cheminée

In Norwegen sind sogenannte Hytter weit verbreitet. Traditionell liegen diese kleinen, dunklen Hütten sehr abgeschieden. Um der Hektik Oslos zu entfliehen, wollte auch die Familie Young eine solches Holzhaus bauen – mit einem modernen Twist.

Der Inhaber dieses Büros, Casper Mork-Ulnes, ist Norweger aus Oslo. Er wurde jedoch unter anderem auch in den Vereinigten Staaten grossgezogen und hat sogar einen Sitz des Architekturbüros in San Francisco. So waren der Architekt und sein Team die perfekte Wahl für die junge Familie, da sie sowohl ihre ursprüngliche Kultur als auch die der Norweger bestens kennen. Zudem ist die Innenarchitektin Lexie Mork-Ulnes eine Kindheitsfreundin von Christine Young.

Die naturliebende und aktive Familie Young suchte als Platz für ihre Mylla Hytte, wie der Rückzugsort schliesslich heissen sollte, eine Stelle unweit von Oslo aus. «Da sie auch am Wochenende von unserer Wohnung und den Arbeitsorten in der Stadt aus gut erreichbar sein sollte, war das ideal für uns», erklärt der Bauherr. Doch da draussen spürt man vom Stadtleben kaum etwas. Das kleine Grundstück liegt nämlich mitten in der Wildnis.

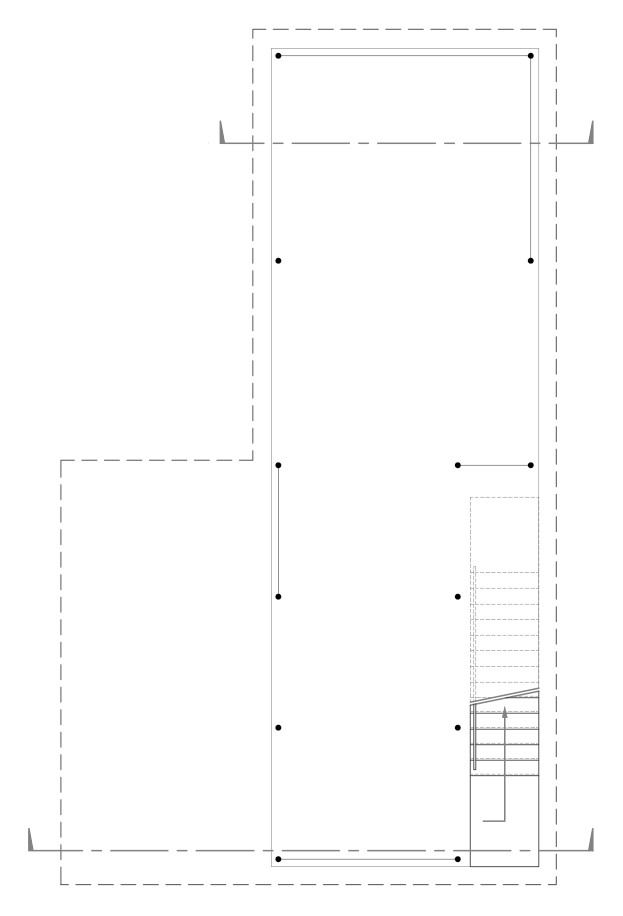

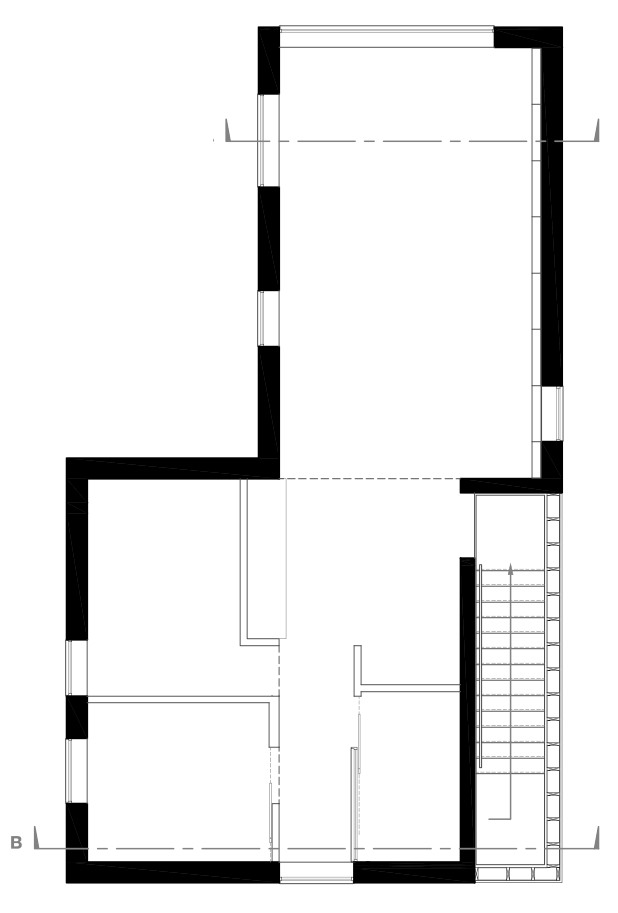

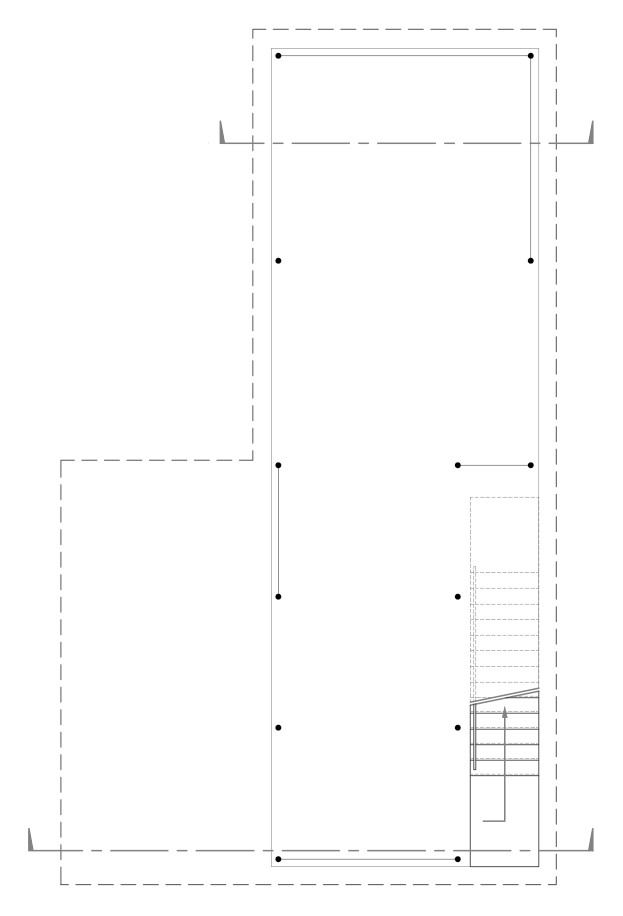

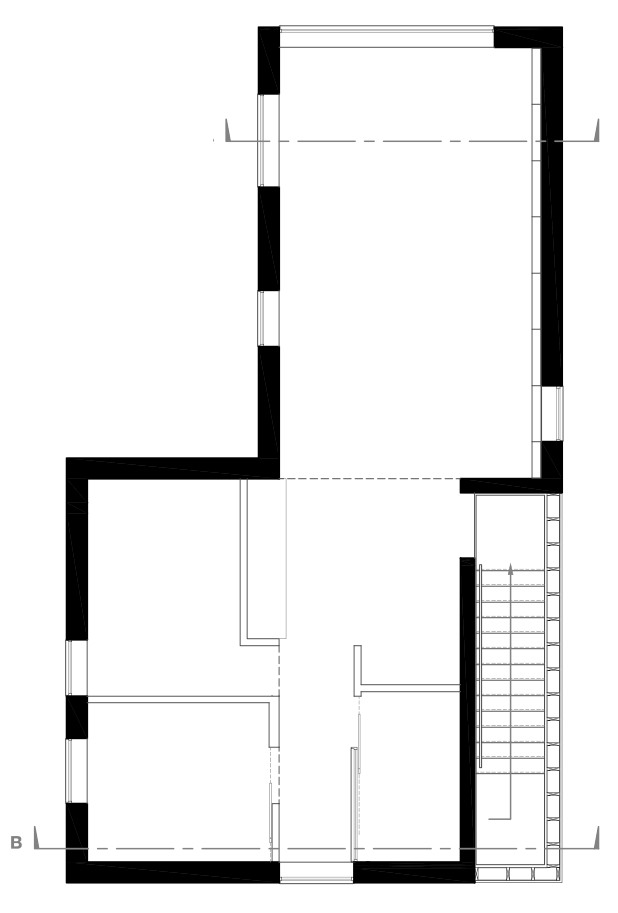

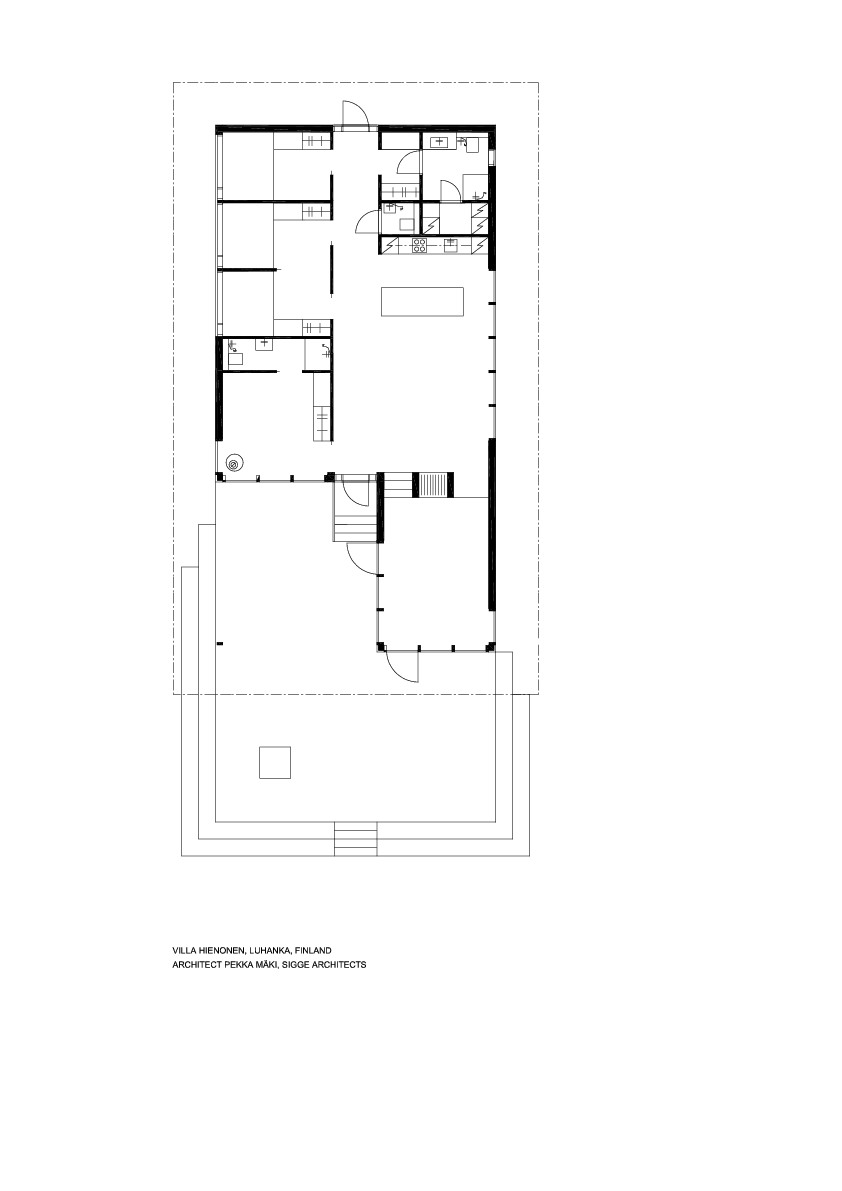

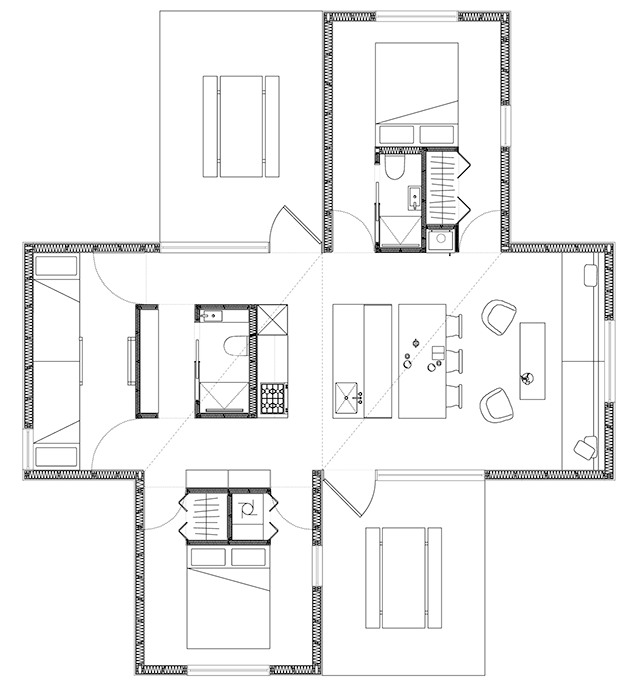

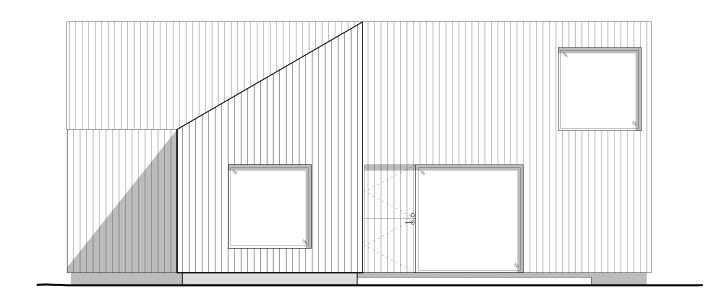

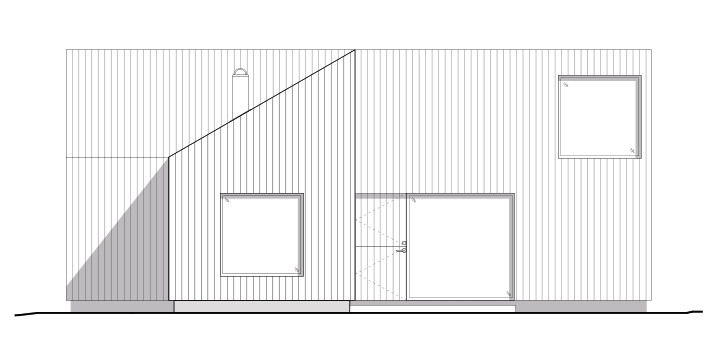

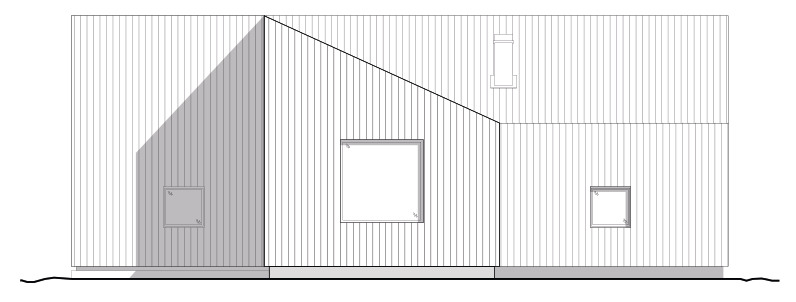

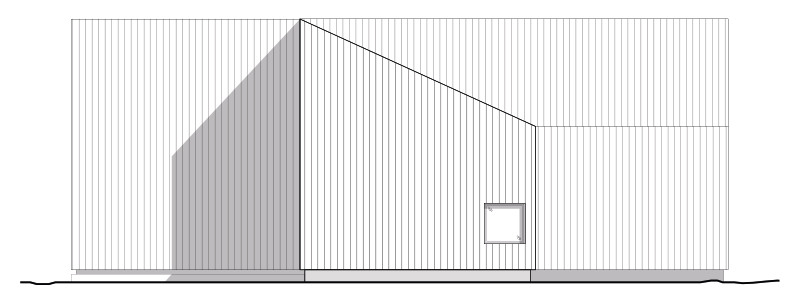

Nun galt es also, hier die neu interpretierte norwegische Hytte zu planen. Den Youngs war es wichtig, dass das Haus möglichst platzeffizient daherkam. So sollten in der kleinen Holzhütte drei Schlafzimmer mit einem Raum für das Hochbett der Kinder, zwei Badezimmer, eine Küche und ein kleiner Anbau für Ski- und Fahrradbelange vorhanden sein. «Natürlich durfte auch die Sauna nicht fehlen», ergänzt Christine Young. Das Ehepaar hatte von Beginn an sehr klare Vorstellungen und war dennoch offen für Designkonzepte seitens der Architekten. «Sie waren Traumkunden», so Casper Mork-Ulnes.

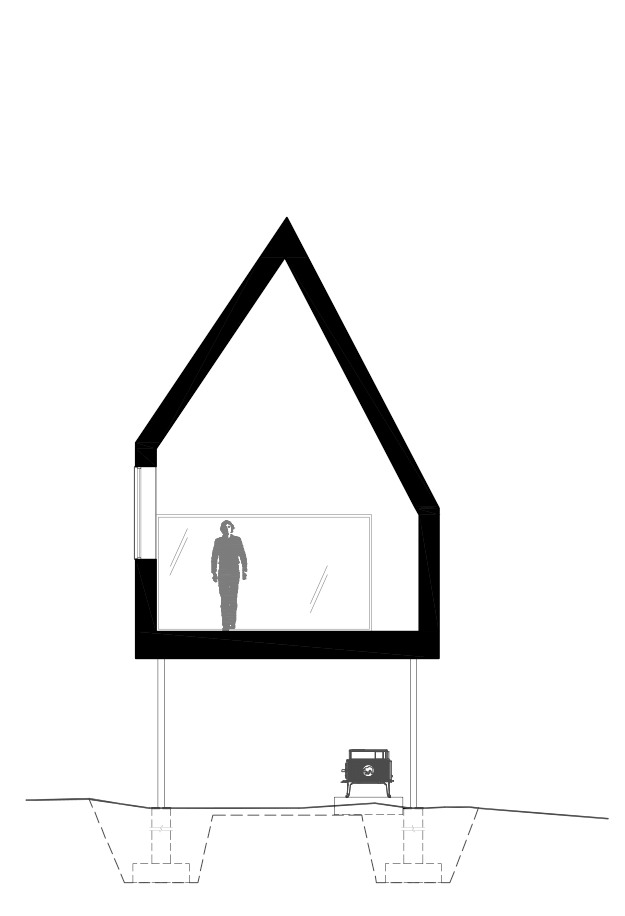

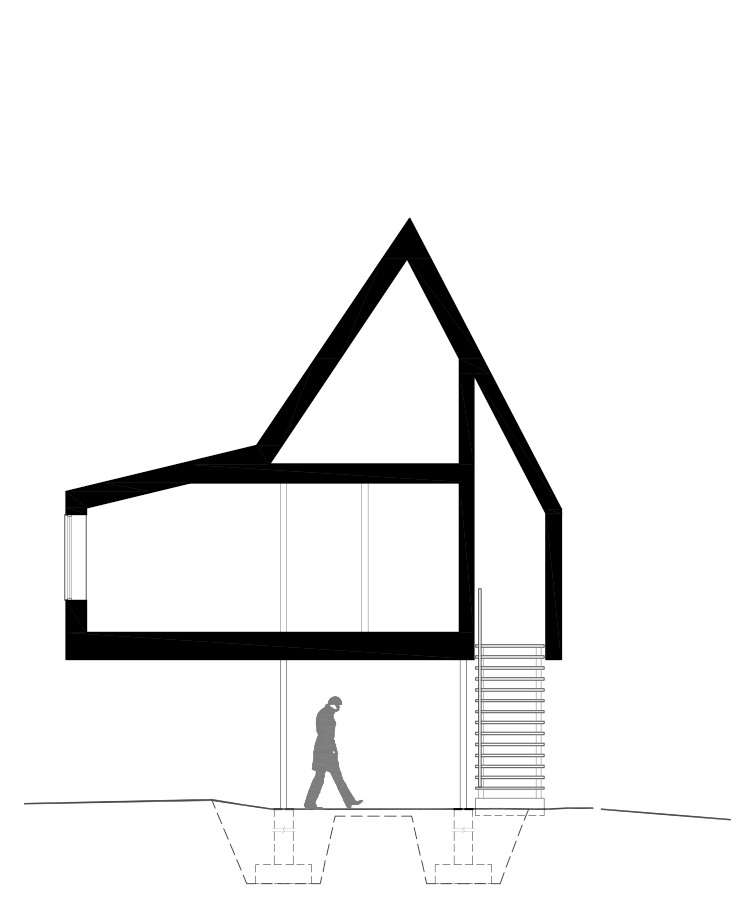

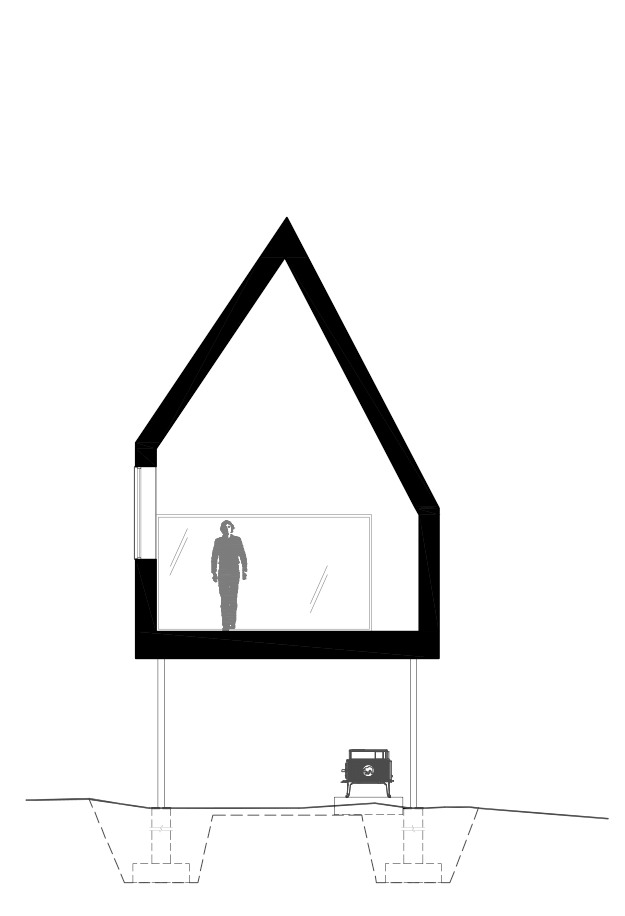

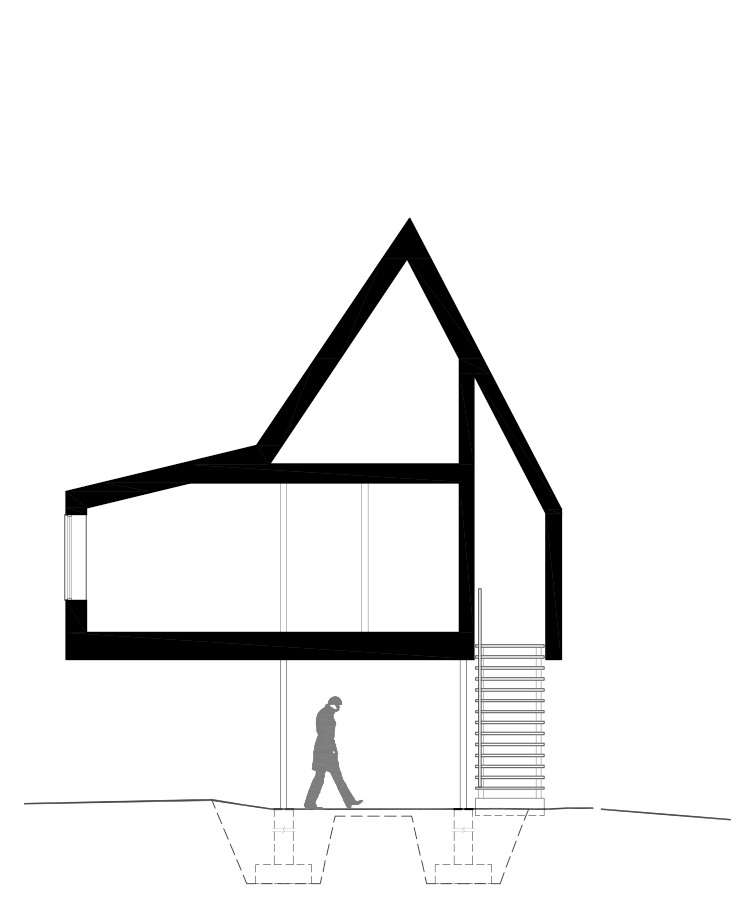

Herausforderungen gab es dennoch zur Genüge für die Architekten. Die traditionelle norwegische Hytte ist klein, dunkel, hat winzige Fenster, enge Räume und niedrige Decken. Nicht gerade die perfekte Designvorlage, um den Wünschen der Bauherrschaft nach grosszügigem, offenem Wohnraum gerecht zu werden – auf knapp bemessenen 84 Quadratmetern. Abgesehen von einer geschickten Raumplanung brütete das Architekturbüro auch über die äussere Form der Mylla Hytte. «Besonders das Dach bereitete uns Sorgen», hebt Casper Mork-Ulnes hervor. Hätten die Architekten sich schlicht an die Planungsrichtlinien gehalten und das übliche Satteldach aufgesetzt, wäre das mühsam geworden. Denn der Schnee wäre so genau vor die beiden Eingänge gefallen. Die Youngs hätten also jeden Tag Schnee schaufeln müssen. Das hätte gerade deshalb schwierig eingehalten werden können, weil sie ja nicht ständig in ihrem Häuschen sind, sondern gerade unter der Woche viel in ihrer Stadtwohnung in Oslo.

Nun, das war am Ende auch gar nicht nötig. Die Architekten designten nämlich ein Satteldach, das aufgeteilt ist. So fällt der Schnee dorthin, wo er keine Probleme verursachen kann. Aufgrund seiner Optik hat es den passenden Namen Windrad-Dach bekommen. Ebenso windig kann der Gang zur Sauna sein. Diese wurde nämlich nach draussen verlegt. Also dorthin, wo bei ganz traditionellen Hytter die Toilette ist. Die Sauna ist wie die restlichen Wände aus Kiefernholz. «Das unbehandelte Holz wird mit der Zeit eine silberne Farbe bekommen. Damit verschmilzt es im Winter mit der umliegenden Waldlandschaft», erklären Mork-Ulnes die Holzauswahl. Das Hauptmaterial für die Inneneinrichtung ist Sperrholz und Beton. Es sollte möglichst unaufgeregt und sauber strukturiert sein.

Diese unaufgeregte Stimmung wollen die Architekten auch mit dem Licht erreichen. «Wir wollten die Beleuchtung so unaufdringlich wie möglich halten», so die Architektin. Dafür benutzten sie in die Wand oder Decke eingelassene weisse Halogenleuchten. Für die Aussenbeleuchtung wurden für die simplen Lampen Boxen aus dem gleichen Holz wie die Hauswand gebaut, damit sie sich schön in die Fassade einfügen. Da das Haus in eine kleine Gemeinschaft von weiteren Hütten gebaut wurde, waren die Elektrizität und das fliessende Wasser auch in der Mylla Hytte möglich

Die architektonischen Kniffe und Feinheiten bildeten am Schluss eine moderne und gleichzeitig traditionell orientierte Wohlfühloase für die vierköpfige Familie Young und ihren Hund. Neben der Familie haben weitere sechs Personen Platz. Das Haus ist also geräumiger, als man es von 84 Quadratmetern gemeinhin erwarten würde. Die immer wieder neuen Perspektiven und unterschiedlichen Winkel im Haus unterstützen diesen Eindruck. «Der Blick aus den Fenstern fühlt sich an, als wäre man draussen, obwohl man drin ist», fasst Scott Young den Eindruck in Worte. Und falls es ihnen doch mal zu eng werden sollte in der Mylla Hytte, so können die Youngs immer noch den Tag im Freien verbringen. Sei es mit Fischen und Schwimmen unten am Mylla-See oder im Winter bei ausgedehnten Langlaufausflügen direkt vom Haus aus.

Mork-Ulnes Architects | morkulnes.com

Holzrahmung über einem Betongerüst | Halbgiebeldach aus Kiefernholz | Fassade: Kiefernholz

Nettowohnfläche: 84 m² und 16 m² Anbau | Anzahl Zimmer: 4,5

Boden: Beton | Wandbeläge: Kiefernsperrholz mit Laugen- und Fischölveredelung | Fenster: Kiefernholz

Elektrische Bodenheizung und Cheminéeofen

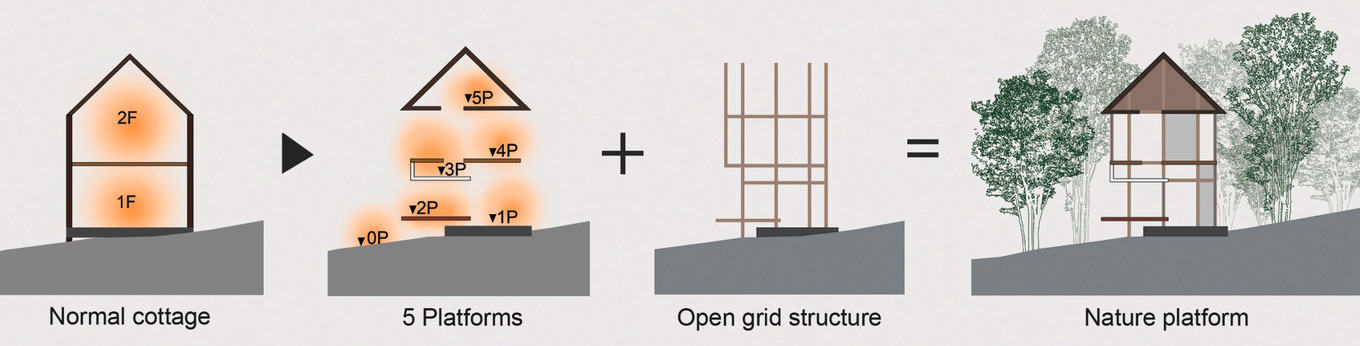

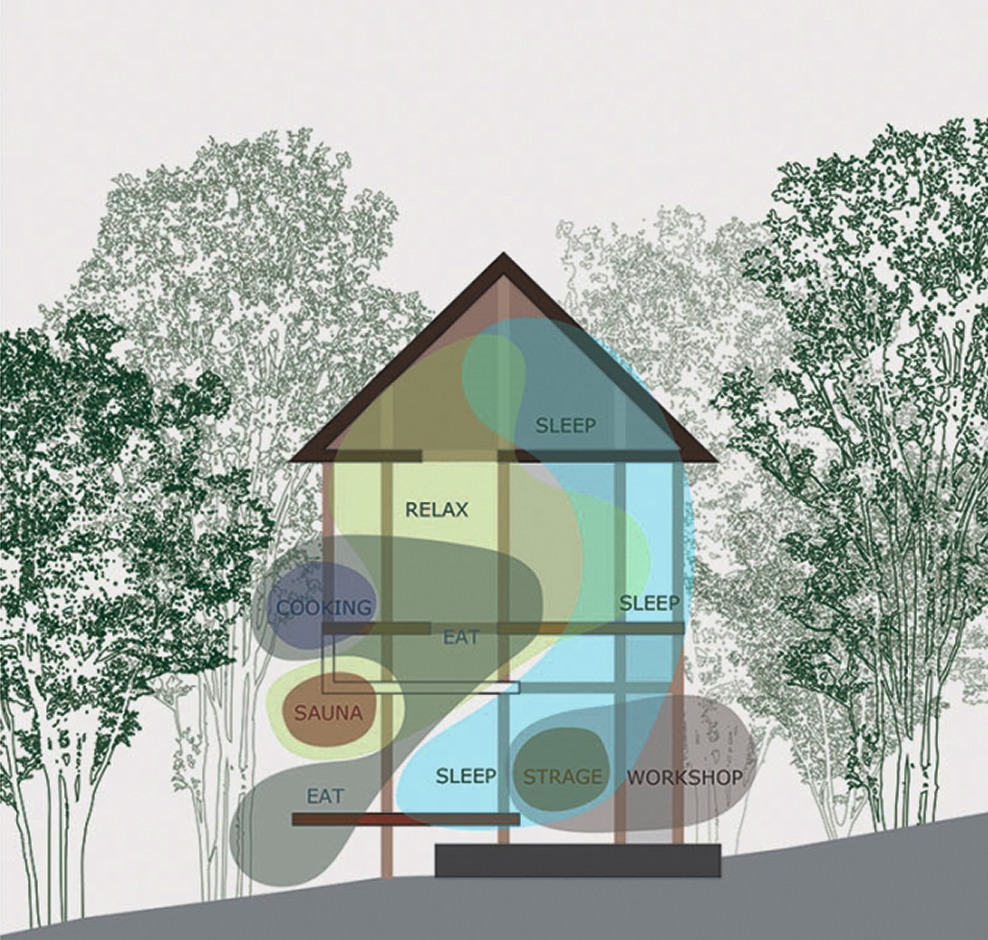

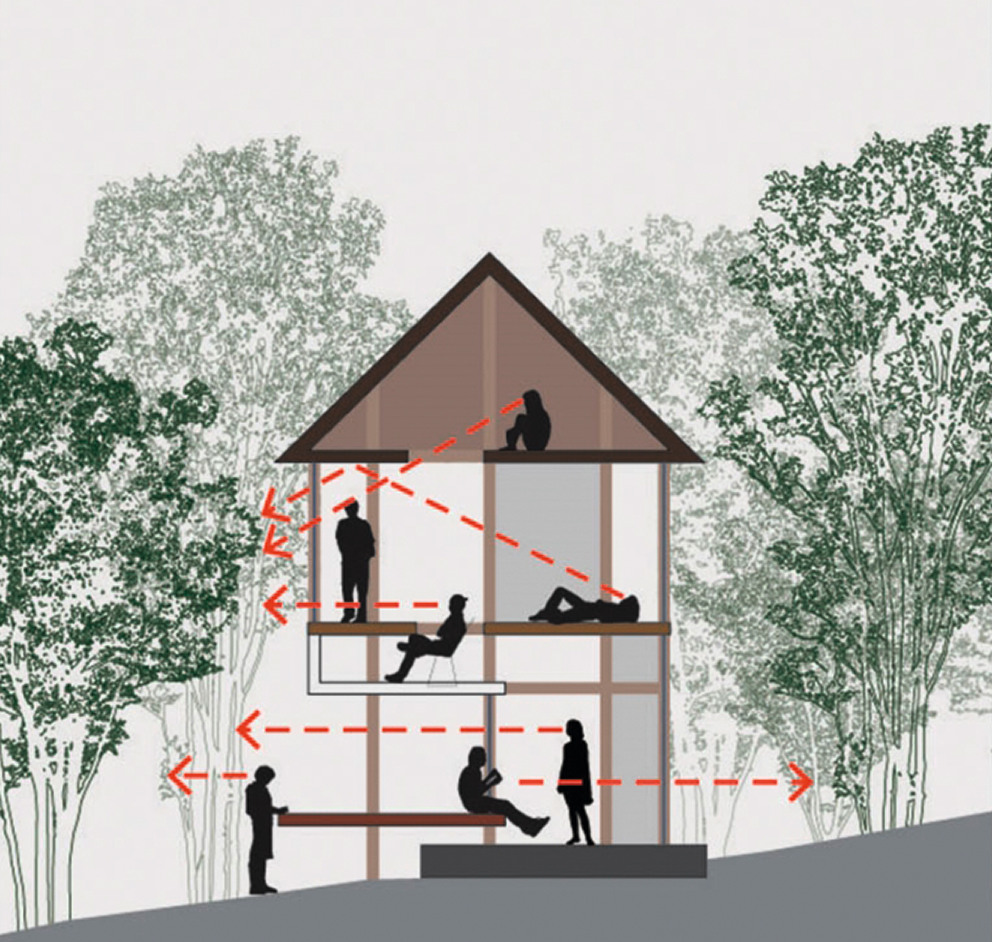

Dieses japanische Ferienhaus am Nojiri-See passt mit seiner Baumhaus-Optik nicht nur äusserlich gut in den Wald. Durch seine verschiedenen Plattformen im Haus ist der Bau auch innenarchitektonisch an den unebenen Boden der Gegend angepasst.

Ferienhaus «Nojiri-ko Nature Platforms» im Wald am Nojiri-See in Japan

Architektur: Sugawaradaisuke Architects (Daisuke Sugawara, Noriyuki Ueakasaka, Hiroyuki Nakazawa) | sugawaradaisuke.com

Das Haus liegt auf einem 52,03 Quadratmeter grossen Grundstück mitten im Wald am japanischen Nojiri-See, der etwa 20 Kilometer von Nagano entfernt ist.

Die Architekten wollten das Gebäude so gestalten, dass sie den Einklang von Natur und Mensch gemeinsam mit den Häusern und Objekten neu komponieren können.

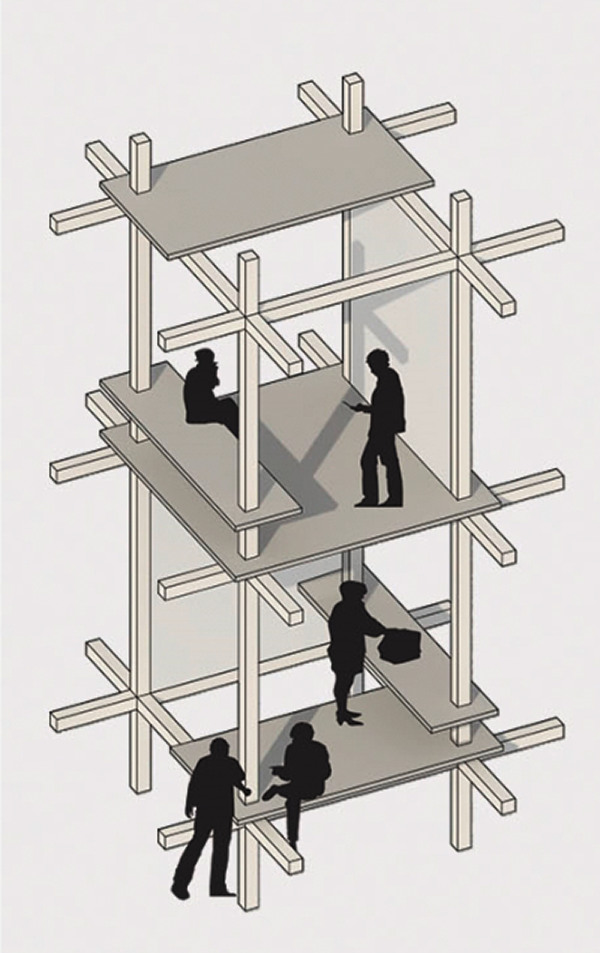

Neuartig ist daher die Raumgestaltung. Fünf Plattformen werden im Haus so genutzt, dass sie zugleich Boden, Bank oder Tisch sein können. Die verschiedenen Schichten und Ebenen des Hauses sollen die umliegenden Strukturen und Formen des Bodens simulieren und passen perfekt ins Landschaftsbild. Zudem schaffen sie dadurch immer wieder neue Perspektiven.

Die verschiedenen Plattformen erzeugen nicht nur ästhetisch ganz neue Eindrücke. Sie führen sogar zu verschiedenen klimatischen Bedingungen, je nachdem, wo man sich im Haus befindet.

Holzbau gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der nachwachsende und umweltfreundliche Rohstoff Holz überzeugt mit seinen technischen Eigenschaften, aber auch mit der Behaglichkeit, die er im Wohnraum schafft. Bernhard Furrer, Technischer Leiter beim Verband Lignum, verrät, was Bauherrschaften über Holzhäuser wissen müssen.

Die haptischen und technischen Qualitäten von Holz machen es zu einem sehr geeigneten Baustoff. Ein grosser Vorteil von Holzhäusern ist das behagliche Raumklima. Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Ausserdem ist es ein warmes Material, das man gerne anfasst. Deshalb fühlen sich viele Menschen gerade in einem Holzhaus sehr wohl. Darüber hinaus ist Holz ein nachhaltiger Rohstoff.

Der Rohstoffverbrauch der Baubranche ist so hoch, dass die Sandvorräte für die Herstellung von Beton weltweit knapp werden. Holz hingegen wächst direkt vor unserer Haustür nach. Bäume binden beim Wachstum CO₂ aus der Luft. Wenn Sie ein Holzhaus bauen, lagern Sie sozusagen das gespeicherte Kohlendioxid ein und reduzieren dadurch die schädlichen Substanzen in der Atmosphäre, die zur Erderwärmung beitragen. Andererseits hat Holz eine sehr günstige Ökobilanz. Dies gilt insbesondere für den Gesamtenergieverbrauch, die graue Energie sowie das Treibhausgas-Potenzial. Die graue Energie ist ein Faktor, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es handelt sich um die Energie, die man zur Erstellung des Gebäudes braucht, samt allen Transportwegen und Produktionsschritten. Holzprodukte benötigen sehr wenig Energie in der Herstellung und Verarbeitung – ganz im Gegensatz zu den energieaufwendigen Verfahren zur Gewinnung und Produktion von Stahl und Beton. Und Holz aus der Region muss auch keine langen Transportwege zurücklegen.

Auf jeden Fall. In der Schweiz wachsen pro Jahr etwa 10 Millionen Kubikmeter Holz nach. Wenn wir von einer Bevölkerung von 10 Millionen ausgehen, hat jede Person pro Jahr 1 Kubikmeter Holz zur Verfügung. Für ein Einfamilienhaus braucht es rund 25 Kubikmeter, also könnte sich jeder einzelne Mensch in der Schweiz alle 25 Jahre ein Holzhaus bauen.

Natürlich wird auch Holz für die Herstellung von Papier, Möbeln usw. oder zum Heizen gebraucht, aber wir sind sozusagen eine 1-Kubikmeter-Holz-Gesellschaft – analog zur 2000-Watt-Gesellschaft.

Ein wesentlicher Unterschied ist, dass man im Holzbau sehr genau plant. Man konstruiert digital ein dreidimensionales Modell mit sämtlichen Wandaufbauten und Bauteilanschlüssen. Die Planungsphase ist daher intensiver als beim Massivbau. Dank einer frühen Zusammenarbeit mit Holzbauspezialisten können holzbaugerechte und wirtschaftliche Projekte geplant werden. Danach werden die Bauteile von Maschinen exakt zugeschnitten, und aus diesen werden grossformatige Elemente vorgefertigt. Dank der Vorfertigung sind Holzgebäude schnell errichtet und bezugsbereit.

Ja. Die meistangewendete Bauweise ist der Holzrahmenbau. Dabei wird ein tragendes Gerippe erstellt und von beiden Seiten mit aussteifenden Holzwerkstoff- oder Gipsplatten beplankt. Zwischen diesen Platten wird die Wärmedämmung eingebracht. Dieses Kompaktsystem erfüllt die Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz sehr gut, und das bei schlanker Konstruktion, was wiederum mehr Platz für den Wohnraum übrig lässt. Es ist aber auch eine Massivholz-Bauweise möglich, wobei sie bei kleinen Bauten aber eher selten anzutreffen ist.

Im Bereich von Einfamilienhäusern ist es mehrheitlich Fichte. Dieses Holz ist in grossen Mengen verfügbar, einfach zu bearbeiten und hat eine sehr gute Tragfähigkeit, verglichen mit seinem Eigengewicht. Bei sehr hohen statischen Lasten wird manchmal Laubholz verwendet, aber bei Einfamilienhäusern ist dies kaum je der Fall. Wenn eine unbehandelte Holzfassade vorgesehen ist, kommen meistens Lärche oder Eiche zum Einsatz, da sie noch etwas witterungsbeständiger sind als Fichte. Bei der Auswahl von Holzoberflächen für den Innenausbau, beispielsweise für Parkett, ist die Bauherrschaft natürlich frei.

Nein, das ist optional. Im Moment ist es eher im Trend, das Holz sichtbar zu machen. Man wünscht sich diese warmen und behaglichen Holzoberflächen. Mehrheitlich sind die Innenräume jedoch weiss verputzt.

Grundsätzlich kann man einen Holzbau sowohl mit einer Holzfassade als auch mit einer anderen hinterlüfteten Fassade, zum Beispiel aus Glas oder Eternit, versehen oder verputzen. Die Wand- und Bodenbeläge im Innenraum sind auch beim Holzhaus frei wählbar, je nach Geschmack.

Man kann Holzhäuser auf jeden Fall sehr individuell planen. In der Schweiz wird es grösstenteils so gemacht, weil man das Haus immer optimal in die Topografie des Grundstücks integrieren will. In Deutschland ist die Fertighaus-Industrie viel grösser.

Vor Hunderten von Jahren, als Holz der Hauptbaustoff war, gab es die grossen Stadtbrände. Aus diesem Grund war es lange Zeit nicht erlaubt, Häuser aus Holz zu erstellen. Seither hat sich der Holzbau aber sehr stark weiterentwickelt. Es wurde sehr viel in Forschung, Entwicklung und Produktionsprozesse investiert, sodass Holzbau seit etwa 30 Jahren wieder im Aufschwung ist. Das Brandverhalten von Holz wurde detailliert untersucht und ist heute bekannt. Aufgrund der guten Erfahrungen wurden die Brandschutzvorschriften schrittweise gelockert. Vorschriften regeln, wie lange ein Bauteil dem Feuer standhalten muss, bevor Einsturzgefahr besteht. Ein grosser Vorteil ist, dass Holzkonstruktionen im Gegensatz zu Stahl auch unter Einfluss von sehr hohen Temperaturen tragfähig bleiben.

Hier spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Man unterscheidet die verschiedenen Bauweisen nach ihrer Wärmespeicherkapazität, die bei einem Holzbau geringer ist als bei einem Massivbau. Allerdings ist mittlerweile bekannt, dass das nicht der entscheidende Faktor ist. Am wichtigsten ist ein guter Sonnenschutz, damit sich die Innenräume nicht durch Sonneneinstrahlung aufwärmen können. Dann sollte über Nacht eine gute Auskühlung gewährleistet sein. Im Gegensatz zum Massivbau kühlt ein Holzbau auch nach einer sehr langen Hitzeperiode schnell wieder ab. Mit gewissen Wärmepumpen kann man im Sommer über die Bodenheizung kühlen. Das gehört beim Holzbau immer mehr zum Standard. Ich arbeite selbst in einem solchen Gebäude, und diese Lösung funktioniert ausgezeichnet.

Bei Neubau-Einfamilienhäusern machen Holzhäuser etwa 15 Prozent aus, bei An- und Umbauten sind es schon etwa 35 Prozent. Am höchsten ist der Anteil von Holzbau bei Minergie-zertifizierten Häusern: Dort ist es rund die Hälfte. Das liegt daran, dass Minergie-Häuser sehr hohe Anforderungen an die Wärme-Isolation haben, die sich mit der Holzbauweise einfach und effektiv umsetzen lässt. Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Anteil weiter stiege. Holzbau entwickelt sich immer noch weiter, heute baut man sogar Hochhäuser aus Holz. Man sagt schon lange, Holz könnte zum Baustoff des 21. Jahrhunderts werden.

An der Palmaille, der geschichtsträchtigen Allee in Hamburg, ist ein Neubau mit kreativen Badezimmern entstanden. Massgefertigte Produkte von Alape und edle Armaturen von Dornbracht setzen Akzente und verleihen den Räumlichkeiten einen ganz eigenen Esprit.

Doch auch unter den neueren Bauten sind einige Schmuckstücke zu finden, die gut an die traditionsreiche Adresse der Palmaille passen. Bei dem hier dokumentierten Neubau hat sich der Hamburger Architekt Walter Gebhart von den Bauten C.F. Hansens – konkret vom «Einfensterhaus» aus dem Jahr 1803 – inspirieren lassen und so den Bogen zwischen Geschichte und Gegenwart geschlagen. Der Neubau gibt sich typisch hamburgisch zurückhaltend und in allen Kleinigkeiten harmonisch stimmig. Das Gebäude ist in Sockel-, Haupt- und Dachgeschoss gegliedert, sodass sich unter dem Wohnraum auf zwei Etagen die Stellplätze und eine vermietete Bürofläche befinden.

Bei der Planung der Wohnräume bestand für die Innenarchitektin Nicola Stammer eine der grössten Schwierigkeiten darin, auf einer Breite von nur 1,5 Metern ein Bad zu planen. Um die verschiedenen Elemente eines Badezimmers nicht einfach nebeneinander aufreihen zu müssen, entschied sie sich, das Problem auf kreative Art und Weise zu lösen. So teilte sie das Badezimmer in zwei Teilbereiche, ein «Hauptbad» und ein «Ruhebad». Das Hauptbad beherbergt mit Dusche und Waschtisch jene Bereiche, die sehr oft benutzt werden, während das Ruhebad der Entspannung und den sinnlichen Momenten vorbehalten sein soll. Hier befindet sich die Wanne direkt an der Fensterfront, sodass die Bewohner während eines erholsamen Bades gleichzeitig die schöne Aussicht geniessen können. Getrennt werden die beiden Bereiche durch ein quergestelltes, individuell angefertigtes Bad-Möbel von Alape, das mit dem Unterbaubecken der Linie «Metaphor» von Sieger Design bestückt ist. Die Handtuchhalter an der Schublade oder der frei hängende Drehspiegel wurden speziell nach den Wünschen der Bewohner angebracht. Ansonsten hat die Innenarchitektin auf ein puristisches Erscheinungsbild geachtet, sodass die sorgsam zonierte Grundfläche, die dekorativen Badmöbel und die von überall geniessbare Aussicht die Atmosphäre des Bades prägen. Die notwendige Technik ist in die Einbaumöbel integriert und damit unsichtbar für die Benutzer.

«Für eine tolle Raumwirkung braucht man keine grossen Räume», erklärt Innenarchitektin Nicola Stammer ihre Philosophie. Die Produkte von Alape in Kombination mit den Armaturen von Dornbracht und eine kreative Raumgestaltung haben es möglich gemacht, auch auf kleinem Raum ein elegantes und eindruckvolles Badezimmer entstehen zu lassen. Doch auch das Licht ist ein zentraler Aspekt bei der Bad-Planung. Je nach Raumgrösse, verwendeten Materialien und gewählten Farben müssen unterschiedliche Lichtkonzepte verwendet werden, da all diese Aspekte einen Einfluss darauf haben, wie eine Lichtquelle wirkt respektive wie viele und welche davon benötigt werden, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Dunkle Farben beispielsweise schlucken mehr Licht, während glänzende Oberflächen das Licht reflektieren. In einem Bad sollte das Licht optimalerweise zwei verschiedenen Bedürfnissen dienen: dem Nutzen und dem Wohlfühlen. Aus diesem Grund verwendet Nicola Stammer normalerweise ein Grundlicht für eine gleichmässige Raumausleuchtung, ein Funktionslicht zum Zähneputzen, Schminken oder Rasieren, das meist im Spiegel integriert ist, sowie ein Akzentlicht, das durch dimmbare Leuchtmittel das gewünschte Ambiente schafft. In diesem Sinne hat die Architektin auch dieses charmante Bad ins beste Licht gerückt.

Schon heute stellen pensionierte Eigentümer eine wichtige Nachfragegruppe bei Wohneigentum dar. Deren Gewicht wird in Zukunft weiter anwachsen. Die heutigen Kriterien bei der Vergabe von Hypotheken sind jedoch in erster Linie auf Berufstätige ausgerichtet.

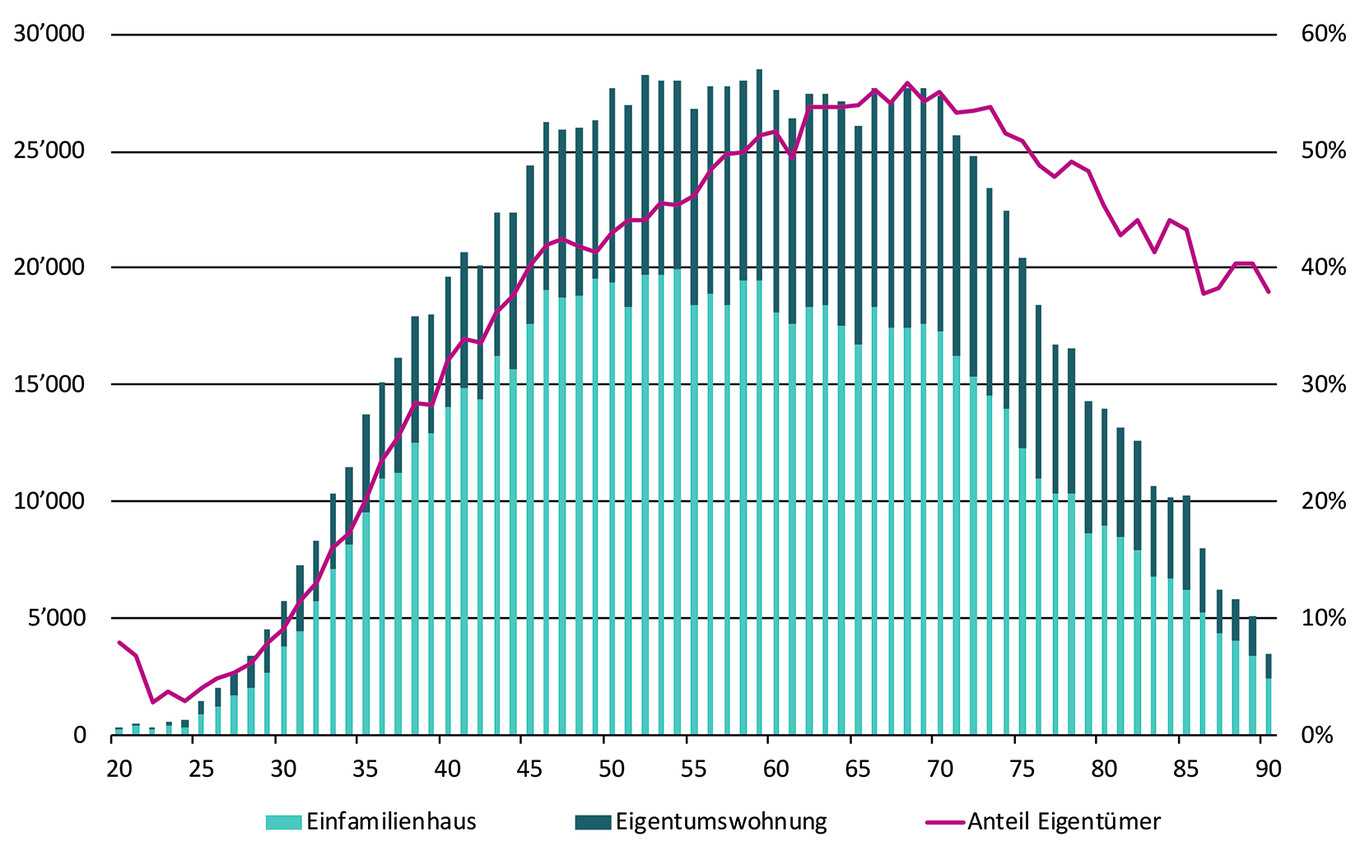

Wohneigentum scheint ein Traum zu sein, den man sich richtiggehend erdulden muss. In jungen Jahren verhindert zumeist das noch fehlende Vermögen den Erwerb von Eigentum. Die starken Immobilienpreisanstiege der letzten 18 Jahre und die vom Regulator verschärften Finanzierungsrichtlinien haben zudem das zur Berechnung der Tragbarkeit erforderliche Einkommen in so hohe Sphären gehoben, dass Wohneigentum für viele Haushalte auch nach den Jugendjahren ausser Reichweite bleibt. Deshalb besitzen erst knapp 20 % aller Haushalte 35-Jähriger Wohneigentum (vgl. Abbbildung). Bei den 40-Jährigen liegt die Eigentumsquote bei 32 % und steigt mit zunehmendem Alter bis zum 70. Lebensjahr auf 55 %. Auch die gesellschaftlichen Präferenzen tragen ihren Teil dazu bei, dass Wohneigentum tendenziell später erworben wird. Für die vielfältigen, von hoher Mobilität geprägten Lebenswünsche der jüngeren Generation passt eine flexible Mietwohnung besser.

Das Alter und insbesondere auch die Zusammensetzung des Haushalts spielen nicht nur bei der Wahl von Wohneigentum eine Rolle, sondern auch bei der Wahl zwischen Einfamilienhaus und Eigentumswohnung. Mit zunehmendem Alter entscheiden sich die Käufer eher für eine Eigentumswohnung als ein Einfamilienhaus (vgl. Abbildung). Einerseits dürfte es sich dabei um urbane Haushalte handeln, die den Einstieg ins Wohneigentum erst spät geschafft haben, und um Paarhaushalte ohne Kinder. Mit zunehmendem Alter der Eigentümer sind die Kinder ausgezogen, was den Platzbedarf reduziert, oder die mangelnde Alterstauglichkeit vieler älterer Einfamilienhäuser bzw. der Unterhalt des Hauses und Gartens wird zur Last. Im Unterschied zu früher ist der Erwerb von Wohneigentum heute vielfach keine einmalige Sache mehr. Wohneigentum wird vermehrt über den Lebenszyklus hinweg gewechselt und den veränderten Bedürfnissen angepasst.

In den kommenden Jahren wird das Gewicht älterer Haushalte bei Wohneigentümern noch mehr zunehmen. Die heutige Alterspyramide ist stark durch die Babyboomer-Generation, also die geburtenreichen Jahrgänge 1946 bis 1964, geprägt. Allein diese Jahrgänge, die heute zwischen 54 und 72 Jahre alt sind, stellen 42 % aller Eigentümer in der Schweiz. Insbesondere die jüngeren Babyboomer leben oft noch im Einfamilienhaus. In den kommenden Jahren dürften viele von ihnen das Einfamilienhaus zugunsten einer Eigentumswohnung aufgeben. Unsere Modellierung der Alterspyramide zeigt, dass zu wenig Junge in der Alterspyramide nachrücken. So wird der Anteil der über 65-Jährigen in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich von 18,3 % auf 21,4 % ansteigen. Damit wird der Anteil älterer Personen auf dem Wohnungsmarkt und insbesondere auf dem Wohneigentumsmarkt weiter wachsen.

Die Baubranche hat auf den Trend der älter werdenden Bevölkerung reagiert. So sind bei Neubauten ebenerdige Wohnungen, Rollstuhlgängigkeit der Wohnung und Lifte selbst in Gebäuden mit zwei Etagen heute zumeist Standard. Dank der nach wie vor hohen Bautätigkeit wird damit Jahr für Jahr ein steigender Anteil Wohnobjekte altersgerecht. Hinzu kommen vermehrt auch hybride Wohnformen, bei denen herkömmliche Wohnungen mit Alters- und Pflegeheimen kombiniert werden. Diese Trends unterstützen Haushalte im Wunsch, länger in den eigenen vier Wänden zu leben.

Anders sieht dagegen die Finanzierung von Wohneigentum aus. Die heutigen Rahmenbedingungen bei der Vergabe von Hypotheken sind auf Berufstätige ausgerichtet. Neben Eigenkapital-Mindestvorschriften ist insbesondere die kalkulatorische Tragbarkeit das entscheidende Kriterium bei der Vergabe von Hypotheken. Für diese gilt, dass die finanzielle Belastung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 % zuzüglich 1 % Unterhalt und Amortisation nicht mehr als ein Drittel des Bruttoeinkommens ausmachen darf. Mit der Pensionierung fällt nun aber plötzlich ein erheblicher Teil des bisherigen Einkommens weg. Gemäss Haushaltserhebung liegt das Bruttoeinkommen der 65- bis 74-Jährigen um 38,5 % tiefer als bei den 55- bis 64-Jährigen und sogar um 43,9 % tiefer als bei den 45- bis 54-Jährigen. Für Eigentümer mit einer bestehenden Hypothek ist dies im Normalfall kein Problem. Möchte aber beispielsweise der Eigentümer den Hypothekenanbieter wechseln oder plant er eine grössere Sanierung, für die die Hypothek aufgestockt werden soll, muss die kalkulatorische Tragbarkeit erneut geprüft werden. In vielen Fällen steht genügend Vermögen zur Verfügung, um die Hypothekenbelastung zu senken und damit die Problematik ungenügender kalkulatorischen Tragbarkeit zu vermeiden. Das Vermögen ist aber zum Teil anderweitig investiert, oder der Hausbesitzer möchte aus steuerlichen Gründen nicht ins eigene Haus investieren.

Aufgrund der grossen Anzahl älterer Eigentümer wäre es wünschenswert, wenn die Finanzierungsrichtlinien auch auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Haushalte eingehen würden. Im heutigen Umfeld stehen die Chancen für Anpassungen bei der Hypothekenkreditvergabe der Banken aber schlecht. Aufgrund der Angst vor einer nicht mehr nachhaltigen Preisentwicklung im Wohneigentum wurden in den letzten Jahren die regulatorischen Richtlinien für die Hypothekenkreditvergabe sukzessive verschärft. Solange das Negativzinsumfeld anhält, wird der Druck auf die Banken andauern, an den bestehenden Finanzierungskriterien keine Anpassungen vorzunehmen. Für bestehende Eigentümer ist es daher wichtig, frühzeitig in Absprache mit Finanzierungsspezialisten die eigene Situation detailliert zu analysieren. Es gilt, im heutigen engen Richtlinienkorsett den im Einzelfall bestehenden Handlungsspielraum maximal auszuschöpfen und individuell auf die spezifischen Bedürfnisse angepasste Lösungen zu finden.